第23回 文化庁メディア芸術祭

応募作品数:3566点(アート部門:1967点/エンターテインメント部門:390点/アニメーション部門:543点/マンガ部門:666点)

受賞作品数:37点(アート部門:9点/エンターテインメント部門:10点/アニメーション部門:9点/マンガ部門:9点)

主催:文化庁メディア芸術祭実行委員会

※ここでは、大賞・優秀賞をご紹介します

アート部門

大賞

[ir]reverent: Miracles on Demand

Adam W. BROWN

- 作品コメント(一部抜粋)

- 人間が自然界のすべての生物を支配しているという物語や、人間が神のイメージでつくられたという宣言は、私たちの歴史が人間以外のものの影響を受けているという事実を見えなくさせてきた。本作は、肉眼では見えない微生物が人間の歴史と信念体系に与える影響を調べるインスタレーションである。作品は、中世のローマカトリックの聖体顕示台にインスピレーションを受けた形状のインキュベーター(温度などの成長に必要な条件を一定に保つ機器)で構成されている。まず、インキュベーターの眼のような部分に、キリストの名前を象徴する「PX」の刻印を施した薄いパンを、聖体に見立てて配置する。その後、血液に似た粘性のある液体を生成するセラチア・マルセッセンスという微生物を含む培養液をインキュベーターに送り、パンに滴下。そこで培養された微生物は粘性の赤い液体を生成して、パンを「出血」させる。

…

- 審査コメント(ゲオアグ・トレメル)(一部抜粋)

- Miracle(奇跡)とは、「神の成せる技」であり、自然や科学の法則には従わず、説明不能な謎であり、我々人間以上の力を持つ存在(唯一または複数の神)が存在することの表れである。奇跡は我々を見守るだけではなく、現実世界に干渉する。本作品が表現しているのは、血がもたらす奇跡の歴史である。血の涙を流す立像、突然血が流れ出すパンなどが描かれている。無生物から血が流れ出すことは説明不能であり、不条理で、神からのサイン、すなわち奇跡としか解釈できない。この作品では、血の奇跡を赤い細菌を培養することで再現し、理由を探り科学的な説明を試みている。観客も「オンデマンド」で血の奇跡を起こし、パンに接種された赤い細菌は育ち、やがて血のような外観となる。これまで説明できなかったことが、微生物学により解明される。

…

優秀賞

between #4 Black Aura

ReKOGEI(代表者:石橋友也)

- 作品コメント(一部抜粋)

- 漆の持つ美的質感に着目し、3DCG/3Dプリンティング技術を導入して、漆の持つ魅力をテクノロジーの視点から探求すると共に、その造形性と制作プロセスを拡張するプロジェクト。漆の質感をシミュレートしながら造形データを作成し、3Dシミュレーションの衝突実験によって、四角い布に造形物を突き刺さしたような、手業で再現するのは困難な造形を導き出した。データは3Dプリンターで出力され、漆職人の手によって何層にもおよぶ漆塗りと研磨を施し、漆彫刻に仕上げられている。さらに、漆彫刻を3DCGのレンダリング画像の構図やライティングを模倣して撮影した。こうして撮影された写真とレンダリング画像は、遠目では同じに見えるが、よく見ると微妙な差異が見出せ、この差異から漆の本来的な魅力についての考察を行った。

…

- 審査コメント(秋庭史典)(一部抜粋)

- 伝統工芸と情報技術の組み合わせは、重要だが意外ではない。またこの組み合わせにより、人の手を経ない数理デザインの実現や形=構造という乾漆の特性を現代に生かすことが目的なら、優れた先駆者がすでにいる。この作品のおもしろさは、彼らがユニークな仕方で漆の魅力を引き出したことにある。それが、謎の飛翔体が謎の布に衝突しメリ込んでいくという、かつて誰も見たことのない衝撃的な画像だ。この意味づけ不能のメリ込みは、それが進むにつれて複雑な襞を四方に走らせ、その波打つ襞が、流麗な飛翔体の表面とともに、漆に特有の微細なきらめきをひたすら際立たせていくのである。このきらめきを過去から語ったのが「陰翳礼讃」だとすれば、彼らの語りはたしかに未来的だ。

…

© Bull.Miletic、Photo: Bull.Miletic

© Bull.Miletic、Photo: Bull.Miletic

- 作品コメント(一部抜粋)

- 観覧車に乗るという体験と現在におけるその繁栄について、現代のメディア文化をかたちづくる新しい映像技術との関連性を探るキネティックビデオインスタレーション。2000年、高さ135mのロンドン・アイの登場は、大規模な都市型観覧車への関心を再燃させ、より壮大なデザインを求める競争を推し進めることとなった。本作は、今日運用されている主な観覧車と、1893年にジョージW.G.フェリスJr.によってシカゴの世界博覧会のためにつくられた最古の観覧車との出会いを演出することにより、「世界クラスの都市」で広がる観覧車ブームについて探究する作品。

…

- 審査コメント(池上高志)

- この作品には「飛び出す絵本」的な楽しさがある。プロジェクターから映し出されるレトロな映像は、古き観覧車のアーカイブだ。ジョージW.G.フェリスJr.がアメリカで観覧車を発明し、建設したのは1893年のことである。その後、世界各地に巨大な観覧車が出現することになる。観覧車に乗って高度が上がるにつれ、大きく視界は広がり、同時に目眩や不安が生まれる。その心的状態はアーカイブに収まりきるものではない。主観的なこころの動きは、映像のコンテンツでは表現しきれない。そこで作者はプロジェクターの出力を、観覧車のように回転させることで表現する。DLPプロジェクターからの出力はミラーでさまざまに反射させることで、カラーノイズが部屋中を、あたかも速度を上げ始めた観覧車に乗っているように、高速で飛び回り始める。映像では限界のある主観的な体験の表現に、斜め上から接近する楽しいメディアアート作品である。

Soundform No.1

Natura Machina(筧 康明、Mikhail MANSION、WU Kuan-Ju)

© 2019 Natura Machina

© 2019 Natura Machina

- 作品コメント(一部抜粋)

- 熱エネルギーが音響エネルギーに変換されるときに発生する音を利用した、動的な装置のインスタレーション作品。ニッケル・チタンによる形状記憶合金のバネを、展示空間に吊り下げられた複数のガラス管の中に組み込み、電熱で温める。一定の温度を超えると中のバネが光って形状が変化し、ガラス管の角度を変えていく。ガラス管の角度が変わることで空気の流れも変化、熱が空気そのものを振動させて音を発生させる熱音響現象が起き、独特の音を奏でる。熱から音への変換は、空気の流れ、温度、ガラス管の向きといった状態に影響を受けるため、熱量やガラス管の動きを変化させることで、さまざまな響きを生み出すことができる。1859年にオランダの科学者・レイケが発明し、その名にちなんでつけられた「レイケ管」と呼ばれる熱音響装置。

…

- 審査コメント(阿部一直)

- メディアアートが「サウンドアート」を重視してきた意味は、美術や音楽の領域における伝統的な美学からの脱却にある。その反面、音響派成立以降のコンピュータソフトウェア依存のサウンドアートは、誰もが類似した方向性に収斂されていく陥穽があった。ソフトウェアを逸脱した固有性を獲得するために、物理現象やモノ世界へのアクセスとライブ性の再検証は、デジタルマテリアリズム以降の新たな様式とも言える。本作品は、19世紀中葉に発見されたレイケ効果を中軸に据えつつ、多数のシリンダーがタイミングをずらして熱せられ、独特の熱音響を発することで、個別の差異や揺らぎを内包する集合的な音響空間を創造していくが、それらは電子音響からは聞き取れない特異な音色や強度を持っている。緻密に設計されたシンプルな物理装置は、魅力的な反復性を生み出し、エネルギーというきわめて現代的な社会的トピックから生まれる集合音響は過激な新鮮さを持つ。

Two Hundred and Seventy

Nils VöLKER

- 作品コメント

- 270個の白いゴミ袋と1080個のファンなどによって構成されたサイト・スペシフィックなインスタレーション。19世紀に建てられた円柱型ホールの上方に、約70平米にわたって設置された白いゴミ袋が、ファンの風を受けて膨らんだり萎んだりする。天井から湾曲するように垂れ下がったゴミ袋は、プログラミングされたファンからの風によって波紋のように次々とその収縮のパターンを変えていく。ゴミ袋とファンが生み出す流動的な動きとゴミ袋が収縮する音がホール全体を満たすことで、空間とインスタレーション自体の形状との境界線が溶け合うような感覚を鑑賞者に与える。日常的な素材と精緻なテクノロジーの組み合わせによって、波のような有機的な動きの発生とその仕組みを模倣した。本作は、2018年から2019年にかけてオーストリア応用美術博物館で開催された展覧会「Sagmeister&Walsh: Beauty」のために展開された。

- 審査コメント(池上)

- 大きなスケールの自然物がある。例えば海や山やオーロラは人の心を動かし、そこに畏敬の念やある種の宗教心すら生まれる。それは巨大な人工物にあっても同じで、例えばスーパーカミオカンデや、巨大なダム、競技場、はては万里の長城まで、巨大なスケールはそれだけで新しい情動を喚起させる仕掛けとなる。この作品は、270個のゴミ袋を、ドームの天井に70平米のグリッド状に並べ、ゆっくりと同期させて膨らませたり縮ませたりするシステムである。そのゆっくりとした時間周期と巨大なグリッドは、圧倒的であると同時に有機的でもある。それがゆりかごの揺れのように人々を瞑想的モードへと導いてくれる。それはデンマークの海岸にならぶ風力発電群か、成層圏にぶつかって大きく広がる初夏の積乱雲か。しかし、このきわめてアナログ的な作品を見上げていると、それは効率さを追い求めるAI社会への静かな批判となっている気がする。

…

エンターテインメント部門

大賞

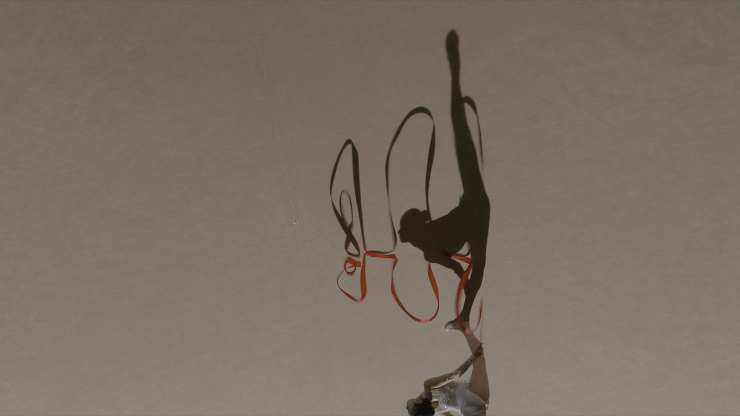

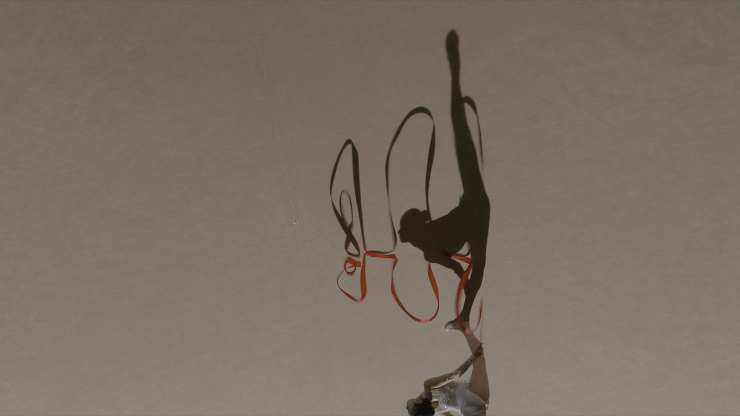

Shadows as Athletes

佐藤雅彦、佐藤 匡、石川将也、貝塚智子

©2019JOC

©2019JOC

- 作品コメント(一部抜粋)

- 日本オリンピックミュージアムに設置された、ウェルカムビジョンのためにつくられた映像作品の一つ。映像は、フェンシングや新体操など、約10種の競技を行うアスリートの影を中心に撮影され、俯瞰または天地が反転した状態で、静かなピアノの音楽とともに展開される。アスリートの実体は不自然なアングルで撮影されている上に、しばしば画面から見切れてしまっているため、鑑賞者は必然的に影に注目して映像を見ることになる。影からは、名前や容貌、国籍や年齢といったパーソナルな情報は得られず、表情や細かい筋肉の動きを見てとることはできない。時には影のフォルム自体が歪んでしまい、アスリートの動きや姿勢がまったくわからない瞬間も存在する。映像には限定的な情報しか映し出されないが、鑑賞者が、その欠落した情報を補完して理解しようとすることで、実体を直接見るよりも選手の必死さやひたむきさが伝わってくる作品となっている。

…

- 審査コメント(齋藤精一)(一部抜粋)

- メディアという概念が目まぐるしく変化する現在、パソコンやアプリなどは誰もが使えるものになり、高度な編集や制作までできるようになった。私たちはそれを使うのか? それに使われるのか? そのモーメントの境界線上にいるような気がする。今の時代、特にエンターテインメントという分野は新しい「視点」や「可能性」を提示し称賛すべきなのかもしれない。「Shadows as Athletes」にはそんな現代のメディアに必要な視点への気づきが多く含まれていた。いつの時代にも変わらない美しさやメディアを通すことで人に投げかける疑問や想像など、メディア表現が忘れていた純粋さを気づかせてくれたように思う。テクノロジーは魔法ではない。テクノロジーは我々が使うべき道具であり、その道具を使ってどのような想像を具現化していくのか? エンターテインメントという消費者に近い存在でどのように変化と同時に進化していくべきなのか?

…

大喜利AI&千原エンジニア

「大喜利AI&千原エンジニア」制作チーム(代表:竹之内大輔)

© WATASHIHA Inc.

© WATASHIHA Inc.

- 作品コメント(一部抜粋)

- 大喜利に特化した対話型AIと、その「育成機能」を用いて行われた番組企画。大喜利AIは、お題となる文章や画像に対してボケた回答を生成する。番組では各タレントに弟子AIが割り振られ、AIから毎日出題される育成お題に回答することで、育成者たちのユーモアを学習させて弟子AIをパーソナライズさせていく。育成は友人やSNSで呼びかけたファンと一緒に約3カ月間かけて行われ、最終的にスタジオで弟子AIたちによる大喜利バトルを開催した。なかでも、大喜利好きなファンを多く巻き込むことに成功した千原ジュニアの弟子AI「千原エンジニア」がとりわけ強さを発揮した。大喜利AIはテンプレートを用いない、その都度発話を生成するモデルでできている。個々の人間に内在している「ユーモア」を外部化することで、AI同士での芸風の交換や合体を可能にした。

…

- 審査コメント(川田十夢)(一部抜粋)

- 人類3度目のAIブームがいったん落ち着き、期待先行のニーズが沈静化しているタイミング。実用と幻想がくっきり分かれて、意見も出揃ったフェーズでこの大喜利AIの登場。受賞者のチーム代表・竹之内大輔は、大喜利に特化したAI「大喜利β」というサービスを長く運用してきた。日本語特有の、単なる形態素解析では分類しきれないニュアンスの豊富さ。当時から「ぼんやりとしたイメージをバッファとして持っておく」ことに挑戦していたが、ここにきてその蓄積が見事に開花している。当時からSNS越しに寄せられたお題に答える機能があったものの、笑いにつながる打率はそれほど高くなかった。人間側のフォローが大いに必要で、それは多くのジャンルの人工知能(AI)が現場で期待に応えられていないイメージと重なった。大喜利AIは、それらの悲しい実例を見事に克服。

…

amazarashi 武道館公演「朗読演奏実験空間“新言語秩序”」

「朗読演奏実験空間“新言語秩序”」プロジェクトチーム(代表:amazarashi 秋田ひろむ)

© Sony Music Labels Inc.、Photo: Sony Music Labels Inc.

© Sony Music Labels Inc.、Photo: Sony Music Labels Inc.

- 作品コメント(一部抜粋)

- メッセージ性の強い詩的な歌詞で、SNSの闇や現代のデジタルメディアへの批評を歌い続ける音楽アーティストamazarashiの公演プロジェクト。公演前に、言葉の検閲をテーマにした小説をはじめ、新曲、ミュージックビデオ、ゲリラショップといった表現物を、黒塗りやノイズが混じった検閲された状態でリリース。ファンは小説内にも書かれた「検閲解除APP」を実際にダウンロードすることで、内容を閲覧できる。公演当日は、参加者のスマートフォンのフラッシュとステージの四方を囲むスクリーンの映像を同期させることで、スクリーンに映し出される歌詞の黒塗りを取り払い、新曲が「検閲解除」される演出となっている。あらゆるメディアを使用したデジタル・ロックオペラは、ファンを物語に没入させ、小説の内容を実際に起きている問題として提起した。

…

- 審査コメント(中川大地)(一部抜粋)

- おそらく5~6年前くらいまでの文化環境であれば、フィクショナルな様式性をもってつくり込まれたベタなディストピア・ロマン型の世界観に、特段の批評性を感じることはなかったはずだ。だが、ネットメディアの浸透が下からは皮肉な相互検閲状況をもたらし、機に乗じた大資本や政治権力による上からのあからさまな検閲ムーブを強化しつつあるという輪をかけてベタな現実の劣化ぶりが、本公演の同時代的な意義を逆説的に高めてしまった。そんな時局を逆手に取りつつ、昔ながらのプロテスト・ロックの役割や武道館という場のアウラを参加型テクノロジーを駆使して再生させたコンセプトメイクとプロジェクト運営の強さは驚嘆に値する。もっとも、「言葉狩りへの抵抗」による共同性の喚起は、反面、まさに排外主義的な世論やカルトを助長して現実を劣化させた側のロジックでもある。

…

- 作品コメント

- 10歳前後と思しき少女ラナは一日、鳥かごが置かれた中庭で無邪気に小鳥と遊び、洗濯物を干したり本を読んだりして一人過ごしている。外からは子どもたちの笑い声が聞こえてくる。そこに白髪の男性が帰宅する。ラナは男性の指示に従い、タオルや飲み物を彼に運ぶ。物語の終盤、部屋の片隅でうずくまるラナに対して男性は優しい言葉をかけ、その手を引いて家の中に入っていく。窓越しに見える壁には、この男性とラナの結婚式の写真が掛けられている。色彩豊かな映像の最後には、「世界では毎年1200万人の、つまり約2分間に一人の割合で18才未満の少女が結婚している。」という文字が映し出される。Cellmate(「刑務所の同房者」の意)と題されたこの作品は、子ども時代を奪われてしまった少女の姿を通して、こうした最悪ともいえる状況においても希望を持ち、立ち向かう少女や女性たちの存在を世界に訴えかける。

- 審査コメント(森本千絵)(一部抜粋)

- 少女は美しい。壊れそうで尊く美しい。少女から見る世界も映像の中で、輝いていて希望に満ちていて美しい。水面に浮かぶ花。洗濯物に差す光。すべてが潤しく眩い演出に我々は魅了された。しかし、この世界を進むと意外な現実を叩きつけられる。15歳に満たない少女の運命は決して美しいものではなかった。むしろ、はじまりの光をも恨むほどのショックが待ち受けていた。壁に掛かる絵など、ここに映る美術のすべてが怖くなる。そして、世界にはこの少女のような状況が溢れている現実を知る。都合よく美しさに甘えて見ていた我々は、この社会においても何も真実を知ることもなく生きてきたのかもしれない。少しでも多くの人にこの現実を知って欲しいと思った作者の思いを強く受け止められた。すべてが美しく計算され尽くした演出だからこそ、壊れそうな少女の思いとメッセージが生きたのだと思う。

…

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

SEKIRO開発チーム(代表:宮崎英高)

© 2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

© 2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc.

All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

- 作品コメント(一部抜粋)

- 戦国時代末期の日本を舞台とした、アクションアドベンチャーゲーム。プレイヤーは凄腕の忍である「狼」を操りながら、連れ去られ幽閉された主・御子を救うために、さまざまな強敵に挑んでいく。相手の所作をつぶさに観察しながら一瞬の隙に勝機を見出し、死亡してもその場で復活する「回生」を利用して油断した敵を襲うなど、緊張感のある戦闘によってステージを進めていく。タイミングを合わせたステップによる「見切り」や、忍具「仕込み傘」による防御、敵を避ける隠密行動といった技術、さらに自らの死に至るまで、持てるすべての能力を駆使しながら、高い難易度設定の敵を倒すことで達成感を得ることができる。

…

- 審査コメント(時田貴司)

- 静寂。月、風に揺らぐ薄。高台に上がると目に飛び込む夕陽。緊張。勝負、敗北……。挑戦、勝利、そして解放のカタルシス。名画のような映像美のなか、忍者をリアルに体感できる緊張と快感。小説、映画、時代劇、マンガ、アニメ、特撮といつの世も支持を集め、ゲームでも定番のテーマである忍者。ミドルウェアなど技術の共有により、各国でハイエンドなゲームが制作されている昨今、日本ならではのテーマ=文化であり芸術をゲームというメディアで改めて世界にインストールした作品だ。ストイックなゲーム制作で定評のある制作会社が満を持して忍者という定番モチーフに挑み、ゲーム性×世界観のストイシズムの二乗を見事に昇華。究極の「忍びゲー」(忍者ゲーム)で日本のゲームの真骨頂を世界中に轟かせてくれた。ゲームクリエイターとしては嫉妬を感じつつもストレートに賛美せざるを得ない。

アニメーション部門

大賞

© 2019 Daisuke Igarashi・Shogakukan、“Children of the Sea” Committee

© 2019 Daisuke Igarashi・Shogakukan、“Children of the Sea” Committee

- 作品コメント(一部抜粋)

- 五十嵐大介の長編マンガ作品「海獣の子供」を原作とした劇場アニメーション。主人公は海辺の町に住む中学生の少女、琉花。彼女が夏休みに出会ったのは、ジュゴンに育てられた海と空だった。超人的な能力を持つ二人は、原初の生命を海の底で再び誕生させるための「祭」の鍵を握る存在。あらゆる海の生命が集うこの「祭」の参加者に選ばれた琉花は、数多の生物とともに壮大な奇跡を見届けることになる。本作は、手描き作画と3DCGを高度に組み合わせることで制作された。手描きの線による有機的な動きが、登場キャラクターや、雨や波などの自然現象に強い生命力を与えている。一方で、3DCGのアニメーションは海洋生物を中心に使用、作画監督が描いた線を忠実にトレースするため、カットごとにモデルを調整するなど、手描きに近づけるための膨大な労力が投入されている。

…

- 審査コメント(佐藤竜雄)

- 冒頭から水のきらめきに目をひかれる。水に加えて光の描写が美しい。原作のソリッドな絵柄を再現しつつ柔らかに動かすアニメートは全編素晴らしい。開放的な夏の描写に対しての主人公の閉塞感に「温かなのに冷たい」という感覚を覚え、それがすなわち「海」の中での体感への導入なのだということに気がつく。振り返ってみるとあらゆる描写が「海」へ導かれている。それゆえに海と空がひとつながりに続いているような、それこそ宇宙を感じる瞬間が度々あった。本作では原作と異なり、主人公視点にしぼったがゆえに二人の少年は謎の存在となり、躍動する彼らへの主人公の憧れを描くことで、より後半への驚きを増す。観客に解釈をゆだねる後半の展開にはいろいろと意見はあるだろうがここまで見る者の感性に訴える長編作品というのは滅多にない。正直良いものを見させてもらったなあという思いが勝った。全員一致で大賞に決定した。

優秀賞

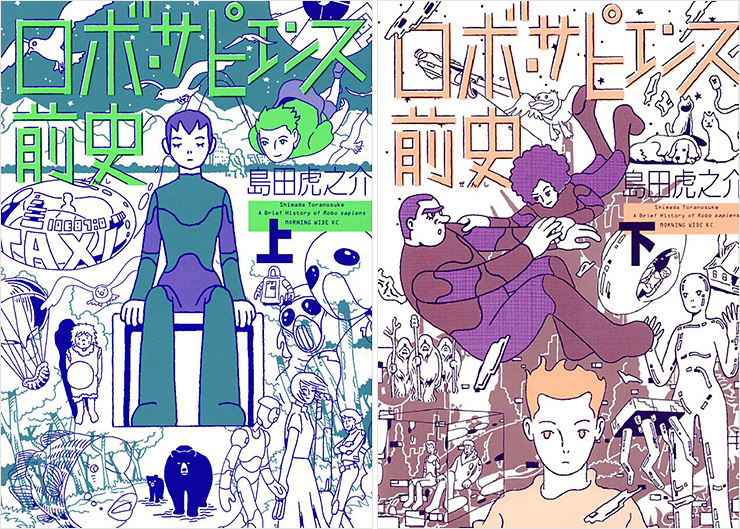

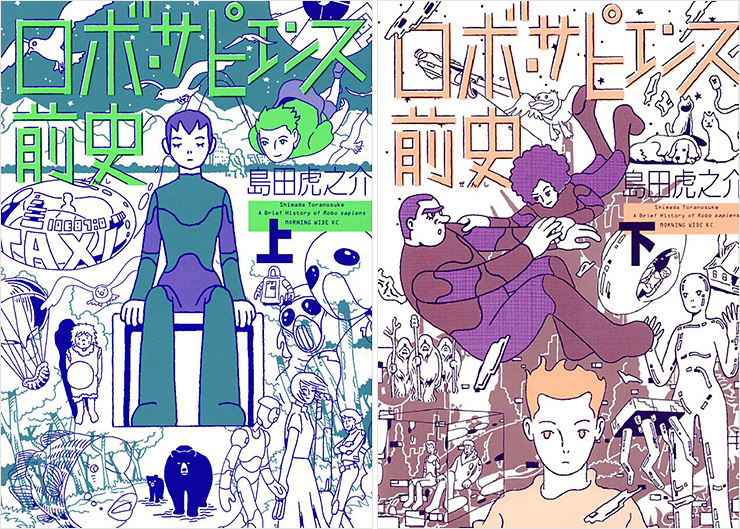

マンガ部門

大賞

© Shimada Toranosuke

© Shimada Toranosuke

- 作品コメント(一部抜粋)

- ロボットと人間が共存する時代を舞台に、ロボットたちのさまざまなあり方を、シンプルな線描と記号的な背景、詩的な余白によって描くオムニバス作品。最初のエピソードは、とある富豪の依頼で、かつて富豪の恋人だったロボットを探すサルベージ屋の物語。調査を進めるうちに、そこに秘められた人間の愛情とエゴが明らかになる。超長期耐用型ロボット「時間航行士(タイムノート)」たちの物語では、彼らは放射性廃棄物を無害化するための施設の管理や、地球型惑星探査といった人間には不可能な長期スパンのミッションを与えられ、従事する。しかし、彼らを生みだした人間の博士からは秘密裏に第二のミッションを与えられていた。人間の妻の遺言により、人間の依頼に応える「自由ロボット(フリードロイド)」となったロボット・伊藤サチオの物語では、誰の所有物でもないサチオが、人間の要請に応え続けていくなかで、人や自然と触れ合うさまが描写される。

…

- 審査コメント(白井弓子)

- シンプルな線で描かれたキャラクター。建物などには用途や状態が字で書かれ、ディテールは省略されている。デザインはどこかユーモラスなレトロフューチャー。とても特徴的な、抽象化された絵柄だ。ある意味、マンガの始まりに戻ったような、マンガらしいマンガ。それでいて、扱うテーマはひどく生々しく、私たちがまさに今直面していることをじかに扱っている。いや、だからこそ扱えた、というべきかもしれない。雑音が遠のき、行きついた先にある種の詩情が宿る。マンガだからできた表現がそこにある。また、滑らかに引き込まれるストーリー性も評価が高く、各審査委員が総合的にみた結果、大賞が妥当となった。「サピエンス」とは「賢い」という意味だそうだ。作者が幻視した「ロボ・サピエンス」の「サピエンス」な姿は我々「ホモ・サピエンス」にとって希望だろうか、それとも絶望だろうか。広く読まれ、それぞれに感じて欲しい作品である。

優秀賞

![[ir]reverent: Miracles on Demand](https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/01-3.jpg)

© Bull.Miletic、Photo: Bull.Miletic

© Bull.Miletic、Photo: Bull.Miletic © 2019 Natura Machina

© 2019 Natura Machina

©2019JOC

©2019JOC © WATASHIHA Inc.

© WATASHIHA Inc. © Sony Music Labels Inc.、Photo: Sony Music Labels Inc.

© Sony Music Labels Inc.、Photo: Sony Music Labels Inc.

© 2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

© 2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. © 2019 Daisuke Igarashi・Shogakukan、“Children of the Sea” Committee

© 2019 Daisuke Igarashi・Shogakukan、“Children of the Sea” Committee © 2018 Nekonigashi Inc.

© 2018 Nekonigashi Inc. © TAIYO KIKAKU Co., Ltd.、EXPJ, Ltd.

© TAIYO KIKAKU Co., Ltd.、EXPJ, Ltd. © Sacrebleu Productions、Maybe Movies、2 Minutes、France3 Cinema、Norlum

© Sacrebleu Productions、Maybe Movies、2 Minutes、France3 Cinema、Norlum © Vivement Lundi ! - 2019

© Vivement Lundi ! - 2019 © Shimada Toranosuke

© Shimada Toranosuke © Sumako Kari

© Sumako Kari © Ayako Noda、HERO’S

© Ayako Noda、HERO’S © Moyoco Anno、Cork

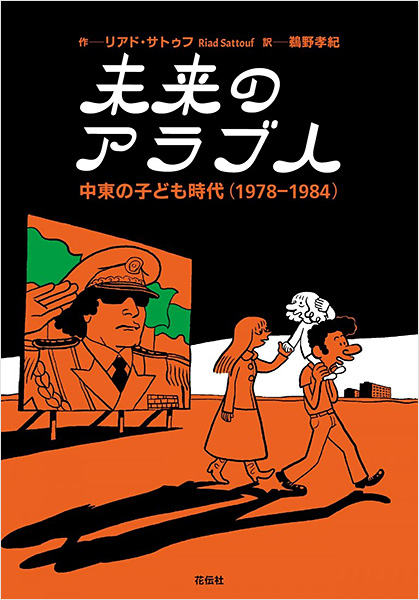

© Moyoco Anno、Cork © Allary Éditions、Takanori UNO、Kadensha

© Allary Éditions、Takanori UNO、Kadensha