第24回 文化庁メディア芸術祭

応募作品数:3693点(アート部門:1876点/エンターテインメント部門:626点/アニメーション部門:399点/マンガ部門:792点)

受賞作品数:37点(アート部門:9点/エンターテインメント部門:10点/アニメーション部門:9点/マンガ部門:9点)

主催:第24回 文化庁メディア芸術祭実行委員会

※ここでは、大賞・優秀賞をご紹介します

アート部門

大賞

© 2019, Meiro Koizumi

© 2019, Meiro Koizumi

- 作品コメント(一部抜粋)

- プロメテウスはゼウスから火(=テクノロジー)を盗み、人間に与えたことが原因で磔にされ、永遠の苦しみを受ける罰に処された。ギリシャ悲劇「縛られたプロメテウス」を出発点に、文明社会においてさまざまに変奏されてきたテクノロジーと人間社会との緊張関係を、VR/AR技術を駆使した体験型演劇作品として展開する。テクノロジーと生命のあいだで苦悩する「現代のプロメテウス」を演じるのは、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者であり、自らの難病の啓発活動を精力的に行う武藤将胤。技術面は没入型XR制作会社であるABALが担った。同作は二部構成となっており、ヘッドマウントディスプレイを装着した鑑賞者が、前半では没入型VR/ARを体験、後半では武藤の存在が明かされ、VR/ARに没入し、操作されてしまう人間の行動を批評的に眺めることになる。

…

- 審査コメント(八谷和彦)(一部抜粋)

- 作者はこれまで現代美術分野で優れた作品をつくってきた。彼の作品を見る体験は(誤解を恐れずに言うと)ホラーに近い。実際には怖いシーンは皆無なのだが、見ているうちに人間の抱える闇やグロテスクさ、しかしその奥にある人間の芯などがないまぜになり、登場人物と自分の距離感を失う。すごい作品を見たという充実感とともに、自分は今、空間識失調に陥ってしまったのではないか、というような不安感も抱かせる。そういう複雑な作用を観客にもたらすことのできる作家は稀有だ。VR演劇作品として発表された本作は、扱う技術はいつもと異なるものの、やはり小泉明郎作品であり、応募されたなかで作品としての力は際立っていた。

…

優秀賞

Acqua Alta - Crossing the mirror

Adrien M & Claire B(フランス)

© Adrien M & Claire B-Acqua Alta-Crossing the mirror

© Adrien M & Claire B-Acqua Alta-Crossing the mirror

- 作品コメント

- 実際の紙に描かれたドローイングをタブレットやスマートフォンの専用ARアプリを通して見ることで、ストーリーを鑑賞できるポップアップブック。白い紙を折ってつくられた家や黒いインクで表現された背景の上に、ダンサーの動きを撮影して作成されたAR映像が重ねられる。映し出されるのは、一軒の白い家とそこで暮らす黒いシルエットの男女。ある雨の日、彼らの生活は一変する。上昇する水により家はインクの海に沈み、女は足を滑らせて姿を消す。あとには、生きているかのように動き続ける彼女の髪だけが残される。作品名の「アクア・アルタ」はベネチアで見られる高潮現象を意味する。唯一無二な事象でありながら普遍的な自然現象でもある災害をモチーフとし、作品化した。演劇、ダンス、マンガ、アニメーション、そしてアーティスティックなビデオゲームを横断する体験を提供する。

- 審査コメント(田坂博子)

- 本や絵本を読むということは、そこに書かれた言葉や描かれた絵から想像力を触発される行為である。その際に、重要な役割を果たしているのが、ページをめくる手の動きや紙の重さや感触から得られる物理的な体験である。本作の魅力の一つは、ポップアップ(飛び出す)絵本とAR技術を融合させながら、物理的な紙の本の感触や体感を尊重し、作品体験を実現している点にある。さらに、タブレットやスマートフォンに映像が映し出されると、三次元の絵本は、一転して物語の舞台背景となり、登場人物たちは、アナログ ─ デジタル、絵本 ─ 映像 ─ パフォーマンスといった領域間を横断することで観客を作品世界へ誘う。このメディア横断性に、綿密な分析に基づいた技術力と機知に富んだ独創性を見出すことができた。物語と現実とが交差するメタファーが散りばめられ、新たな映像言語の実験であると同時に、パフォーマンス表現の可能性を開いている。

Bricolage

Nathan THOMPSON、Guy BEN-ARY、Sebastian DIECKE(オーストラリア)

- 作品コメント

- ヒトのiPS細胞から作製した心筋細胞でつくられ、絹製の組織体で培養された自律的な生命体、オートマトン(自動装置)に関するリサーチプロジェクト。心筋細胞は、一滴の血液から得られた血液細胞を再プログラムすることでつくられている。細胞は生体材料として使われることの多い素材である絹の上で増殖し、脈を打つことで、このオートマトンを動かしている。また、自律的に集合体をつくるため、肉眼で見えるほどの大きさになる。鑑賞者は、頭上に配置された粘土、金属、ガラスでつくられたインキュベーター(恒温培養装置)の下から、カメラやモニター、顕微鏡などを媒介せずに細胞のパフォーマンスを見上げる。一滴の血液を動くことのできる生物へと変容させる生物学的錬金術は、文化的な観点からも探求されるべきだが、そこで得られる結果は興味深く挑戦的であると同時に、不安を伴うものであるといえる。

- 審査コメント(ゲオアグ・トレメル)(一部抜粋)

- 作者は、これまで半生物的な体外生命体との関係性や交流を探求してきた。本作では、iPS細胞の製法によって、同意した匿名ドナーの血液を心筋細胞へと変換する。試験管内で増殖した心筋細胞は、互いに同調しながら自発的に拍動を始める。一般にバイオアートは、生物の活動が微小であるために見た目の変化がわかりにくい傾向があるが、本作は、絹を骨組みとして心筋細胞を培養する手法を開発し、細胞の自律的な活動、集合化、組織化を可能にし、観客に向けて可視化することに成功している。作者が「代理演者」と呼ぶこの生物学的機械のパフォーマンスは、目に見えない細胞の世界を、目に見える、観客と共有が可能な世界へと橋渡しする。バイオアートの文脈における「メディア」という単語は、芸術的表現、あるいはコミュニケーションや保存の際に用いられる媒体としてだけでなく、生物にとっての周辺環境や育つための培地、社会的な状況や適性をも含んでいる。

…

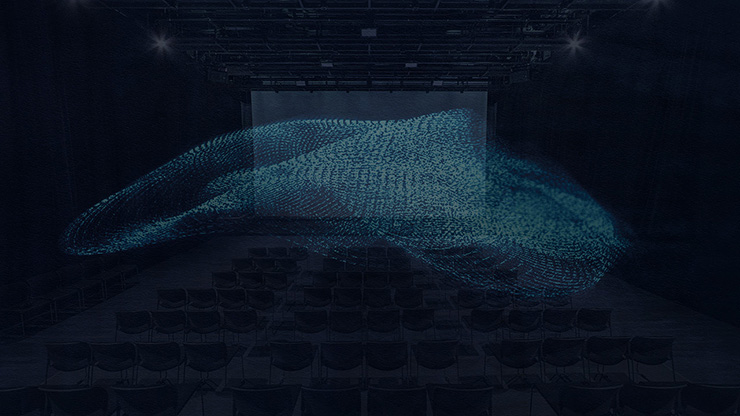

Sea, See, She - まだ見ぬ君へ

See by Your Ears(代表:evala)

- 作品コメント

- 完全な暗闇のなかで、「耳で視る」という感覚をもたらす「音の映画」。音だけの世界に約70分包まれることにより、それぞれの観賞者の脳内には、まったく異なるビジョンが浮かび上がる。作者が手掛けたサウンドは、水滴、波音、空間を切り裂くような人工音を響かせ、ミクロとマクロをダイナミックに横断する。上映終盤には、立体音響システムから放たれる高密度なサウンドと関根光才による特殊な映像によって、さらに空間としての抽象性を昂進させ、映像よりも鮮明な映画体験が立ち現れる。それらはノイズやアンビエントといった現代音楽を連想させつつも、一般的に想像される音楽とは異なる、プリミティブな音によって構成されたものだ。具体的なイメージにとらわれずに、観客の自由なイマジネーションを刺激する同作は、視覚情報過多の現代において、音の持つ可能性を最大限に引き出した。

- 審査コメント(池上高志)

- まっ暗闇のなかで進行する1時間ちょっとの立体音響作品。前方のスクリーンでは、濃い青白色のパターンがゆっくりとその形を変えていく。これは光の明暗を青色の濃淡に変化させる独自のフィルター設置法を使ってつくり上げたものだという。水の音、風の音、火の音、鳥や獣の咆哮、心音、波の音、木の櫓を漕ぐ音、機械音、女の子の深い溜息、強力な蒸気音、人工音。それらが遠ざかりつつ近づきつつ、周りを取り囲む。時間の向きを見失う作品だ。一般に聴覚は抽象的かつ空間的で、人は自分の記憶によってのみ、そこに具象性を与えることができる。視覚イメージとは対照的だ。いったいパントマイムのサウンドバージョンはあるのだろうか。新生児に音を聞かせると、頭のうしろの視覚野に活性が見られるという。耳で観るとは脳科学的にはおかしくない。僕らも新生児に戻って、新しく知覚体験を始めようではないか。そんな気持ちを引き起こす秀逸な作品だ。

TH-42PH10EK x 5

Stefan TIEFENGRABER(オーストリア)

© Stefan Tiefengraber

© Stefan Tiefengraber

- 作品コメント

- 約45分間かけて振り子のように揺れる5台のモニターと、そこから生まれる音、さらに音と連動する映像が組み合わさったインスタレーション。動作が停止すると、モニターはケーブルウインチで元のポジションに再度引き上げられ、リップコード(パラシュートを開くためのひも)を引くことで振り子動作が始まる。展示会場の監視員など人が介在することで成り立つ作品。振動音は振り子の接合部の摩擦を増幅させることで生成されており、五つが時間差で響きながら一体的な音となる。モニター上の映像は、アナログのオーディオ信号をアナログのビデオ信号に直接変換している。電圧と周波数は、スピーカーによって音として表される一方、モニターでは点滅する水平の白い線として表示される。コンピュータやエフェクト機器などによる信号の処理は行っていない。既存の機器と新しいテクノロジーを独自の手法で組み合わせることで、新たな体験を探究する。

- 審査コメント(秋庭史典)(一部抜粋)

- 本作で驚くべきは、シンプルな物理現象が生み出す力の感覚そのものだ。その力が見る者に未知の情動を与えるのである。したがって、本作を「絞首台上の断末魔」といった人間的スケールに矮小化したり、アートを語る際の常套的な(作者自身も用いている)説明 ─ タイトル中の「TH-42PH10EK」が指し示している工業製品(ディスプレイ)を、本来の目的とは異なる使い方をすることで、テクノロジーに潜在する別の可能性を暴露する ─ に回収したりすることは、必要がないように思われる。明滅する光、巻き上げられる際の軋み、大きく揺さぶられるときに発する轟音、一つまた一つと重ねられる周期、そして静寂。何一つ不思議なところはなく、何一つ説明できないものはない。にもかかわらず、それは説明を超えた何かを感じさせる。そこに本作の重要性はある。

…

エンターテインメント部門

大賞

© Hiroyuki Ohashi、Rock’n Roll Mountain、Tip Top

© Hiroyuki Ohashi、Rock’n Roll Mountain、Tip Top

- 作品コメント(一部抜粋)

- 「シティライツ」(講談社、2011-12)、「夏の手」(幻冬舎、2012)などの作品で知られるマンガ家・大橋裕之の「音楽と漫画」(太田出版、2009)を原作とした長編アニメーション映画。物語は楽器を触ったこともない不良学生たちがバンドを組むところから始まる。登場人物たちの掛け合いや、オフビートな演出はユーモラスですらあるが、そうしたトーンは終盤のダイナミックなアニメーションによって一変するだろう。作者は約7年半の時間を費やして自主制作に取り組み、手描き作画にこだわった。完成した映像は実写映像を基に作画を行うロトスコープの手法を用いており、大橋の個性的なキャラクター造形に存在感が与えられている。野外フェスのシーンではステージを組み、実際に観客を動員したライブを行いながら撮影を敢行するなど、柔軟な発想で制作が進められた。

…

- 審査コメント(川田十夢)(一部抜粋)

- バンドで経済的に成功するまで、あるいは文化的に挫折するまでを描いた作品は、過去膨大にあった。しかし、バンドで最初に音を出したときの、ふっと軽くなる瞬間。生物が魂を宿したような、例えようのない時間をズバリとらえた作品は皆無だったように思う。作者自身が、一人で絵コンテや作画を7年もの歳月をかけてつくり上げたことと、結果として素晴らしいエンターテインメントが生まれたことは、無関係ではない。だが、必然でもない。同じように苦労して生み出された芸術作品は、数多くある。VFXやAR/VRなど多くの技術が点在する現代において、ロトスコープという古典的な手法で生み出されたアニメーションが、例えようもない時間を一番鮮明な形で残しているのが興味深い。驚くべきことに、この作品はまだ商業的に成功していない。

…

優秀賞

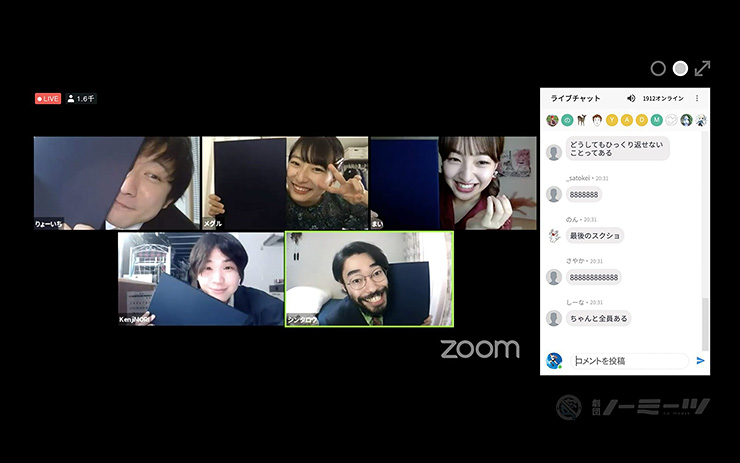

- 作品コメント

- 劇団ノーミーツは、稽古から上演まで「一度も会わずに」フルリモートで演劇を制作するオンライン劇団。「NO密で濃密なひとときを」をテーマに、新型コロナウイルス感染症の流行を受け2020年4月7日に出された緊急事態宣言の2日後に結成。メンバーは20代の映画・演劇・イベント・広告・エンジニアリング等に関わるクリエイターを中心に構成され、発足当初にZoomを活用した140秒の短編演劇をTwitter上に複数投稿すると、再生数は計3000万回を超えた。5月以降、生配信・有料の長編公演を上演し、延べ1万人以上の視聴者を獲得。一度も会わずに演劇をつくり上げる新しい演劇表現を実践し、苦しい状況に置かれるエンターテインメント業界で新しい活動領域を切り開いた。第2回公演以降、遠隔でのカメラワークや照明演出、観客による選択によって物語が変化する演劇に挑戦するなど、オンライン表現の可能性も追求し続けている。

- 審査コメント(川田)(一部抜粋)

- 新型コロナウイルスの世界的な流行は、我々の生活に大きく影を落とした。どうやって生きていけばよいのか。何を楽しみに暮らせばいいか。立ち上がった大きな疑問符を、どう作品に取り込むか。世界中のクリエイターが頭を悩ませていたなか、彼らの動きは非常に早かった。学校も、職場も、リモート環境が前提となった。美術館へ遊びにいったり、劇場に立ち寄ったり。当たり前だったことが、コロナ禍では非日常となった。その大前提をいち早く取り込んで、エンターテインメントの形でタイムラインに出力したのが、劇団ノーミーツだった。劇場の代わりに、リモート環境そのものを舞台装置とした。まだお手本が存在しない。彼らは、その手法ごと物語を発明したのだ。私のような40代からすると、リモートで交わされる会話は畏まった仕事に限定される。20代、30代の、リモートで普通に遊ぶ感覚が大いに作品に投影されている。

…

諸行無常

Jonathan HAGARD、Nova Dewi SETIABUDI、Andreas HARTMANN、Dewi HAGARD、KIDA Kaori、Paul BOUCHARD(フランス、インドネシア、ドイツ、日本)

© Jonathan Hagard

© Jonathan Hagard

- 作品コメント(一部抜粋)

- インドネシアの首都ジャカルタにあると設定された架空の地区を舞台に、1980年頃から2020年にかけての街や人々の変化を描いたVR作品。ジャカルタが経験した都市、環境、政治、文化の移り変わりを、あるジャワ人家族が住む住宅周辺の景色として切り取る。カメラの視点は住宅の前庭を基点として、観客が360°自由にコントロールすることができる。住宅の周辺には植物が生い茂り、前面の通りには自転車や人力車だけが走っているようなのどかな村の様相だったが、時代の経過とともに次第にスクーターや自動車が増えていき、周りの建物は建て替えられていく。さらに高架道路や高層ビルがつくられ、電車も開通する。家の前でくつろぐ住人や通りで遊ぶ子どもの姿はいつしか消え、最後は現代的な商業空間となる。

…

- 審査コメント(長谷川 愛)(一部抜粋)

- 開放的な家屋、青々と茂る庭先の緑、そこに降る雨、ぬるい風にのって聞こえてくる音楽。あー、この懐かしいような空気感。私はインドネシアに展示や制作で2度ほど滞在したのだが、この国が持つゆったりとした雰囲気が好きだ。そう思って没入していると、時代の流れとともに風景が変化してくる。素朴な木造民家の風景から、それがコンクリート造りだと思われる平屋に替わる。広告やコンビニも登場し、宗教も移り変わっていく。なかにはLGBTを否定する旗なども登場し、私の好きなインドネシアから遠ざかっていく。後半に雨に浸されたストリートのシーンが出てくるが、これは何を表現しているのだろうか、私たちの活動による環境変化による気候災害だろうか、この先この地区の景色はどのように変化するのだろうかと考えさせられる。

…

らくがきAR

「らくがきAR」制作チーム(代表:宗 佳広)

© Whatever Inc.

© Whatever Inc.

- 作品コメント

- スマートフォンやタブレットで、ノートやホワイトボードに描いたらくがきをスキャンすることによって、端末のバーチャル空間内でそれらが自由に動き回るようになるアプリケーション。制作にあたっては、スキャンすると描かれた絵に自動でボーンと呼ばれる骨(動きの連結点)が入る「ホネボーン(HoneBorn)」システムを独自開発した。同アプリケーションは「絵を描く」というアナログな体験を起点としながらも、ARを組み合わせることで、アナログとデジタルの垣根を乗り越えようとしている。動き出したらくがきには食事を与えたり、触れることができるなどコミュニケーションが取れるようになっており、そのインタラクティブ性はユーザーの経験をさらに豊かなものにするよう意図されている。録画、撮影にも対応し、思い出として残したり、SNSで共有したりといった多様な楽しみ方も可能となっている。

- 審査コメント(時田貴司)(一部抜粋)

- ある日Twitterでユニークな動画を見かけた。いろんな絵が平面から起き上がり、手や足、尻尾と思しき末端をバタつかせ現実世界を走り回るのだ。自作のらくがき、既存のキャラクター、子どもたちが描いたらくがき、無理矢理動かされた正体不明の数々。本作品の動画は瞬く間にSNSで爆発的に拡散していった。私も早速ダウンロードして子どもたちと片っ端から撮影し、手足らしき場所をバタつかさせた。ノンプロモーションでSNS、口コミで拡散した「らくがきAR」を開発したクリエイティブスタジオWhateverの作品の歴史は、描いた絵によってパラメータが変わるゲーム、「らくがき水族館」で魚、「らくがき動物園」で手足をと、まさにわれわれ生命と同様の進化を遂げてきたのだ。アニメーションの語源で霊魂を意味する「アニマ」。

…

- 作品コメント(一部抜粋)

- 実写を素材とし、実験的なアプローチで映像を制作する作者の短編作品。同作は電車の車窓の光という都市の生活者にとっては既視感のあるモチーフを、高解像度で撮影することによって、日常的な見え方とは異なる感覚的なズレを生み出すことを意図している。数多くの光によって構成されている都市には、その明るさとは裏腹な個人の孤独が共存している。そうした生命のあり方を車窓の光とアナロジカルに捉え、それらが変容していくさまを映し出す。Ayako Taniguchiのミニマルで機械的要素を併せた音楽とともに夜に行き交う電車は乗客を運びながらも、さまざまな交差のバリエーションを見せている。並走する電車の距離感の変化や立体的な動きなど、異化されたこれらの光景は、目に見えないエネルギーを視覚化し、現実を非現実的に感じさせることによって、記憶のなかの既視感を更新させる。

…

- 審査コメント(森本千絵)

- 何の変哲もない日々が、宇宙に瞬く星のように息吹を上げた美しい映像作品だ。電車の窓の光は彗星のようで、行き交う街並みが生きている。今作は日常の光をモチーフにした作品のなかでもシンプルなもので、命の音がポツポツと聞こえてくるかのようだ。右に左に光は移動し、向こうからこちら側に光が投げかけられ魅了されていく。グラフィックデザインの構成も大変美しい。特にラストシーンの小さな窓が瞬きをするように重なりながら闇に溶けていくところは胸を鷲掴みにされた。まさに、映像によって無機質なものに生命力を与えている。そもそも作者のこれまでの作品も当たり前の景色を少し別の角度から照らし、目に見えないものを映し出しているものが多い。リアルとファンタジーを見事に混在させられる実力者だ。今回、映像・音響作品の審査のなかで最も好きだと思えた作品である。

アニメーション部門

大賞

© Sumito Oowara、Shogakukan、Eizouken Committee

© Sumito Oowara、Shogakukan、Eizouken Committee

- 作品コメント(一部抜粋)

- 湖に面した人工島に建てられ、増改築を繰り返し複雑怪奇な建築となった芝浜高校に入学した高校1年生の浅草みどり。熱狂的なアニメ好きであり、スケッチブックにはいつもさまざまな設定のアイデアを描きためている。いつかアニメをつくりたいと思いながらもなかなか行動に移せない浅草は、プロデューサー気質を持つ友人の金森さやかを誘いアニメ文化研究会の見学に。そこで出会ったのが、カリスマ読者モデルでありながらもアニメーターを志望する水崎ツバメだった。三人は学校からの許可を取り付け、映像研究同好会(映像研)を設立し、「最強の世界」をつくるための奮闘を開始。舞台設定や背景美術を生み出す浅草、迫力ある人物の動きを描く水崎、二人の制作速度をコントロールしつつ予算や上映場所を確保するために奔走する金森が、各人の技能で制作に向かい合う。

…

- 審査コメント(佐藤竜雄)(一部抜粋)

- 制作者あるある。準備中のラフなイメージボードの方が実際の映像よりキマっていて「この絵のまま動かせば良かったのに」とガックリすること。丁寧につくり上げた映像も確かに良い。しかし、思いのままに鉛筆を走らせ、淡彩で色を乗せた絵が動くのを想像するのも楽しい。商業アニメがセルを使用していた当時は不可能に近かったが、デジタル化した今、本作品は実現した。その結果、何を生んだか? キャラクターや美術のルックも相まって作品内の現実と空想がないまぜになり、登場人物たちがイメージを共有していくさまを視聴者は台詞ではなく感覚で理解するという希有な映像体験を味わっていたのではないだろうか。しかもそれは毎週続く。キャラへの愛着、彼女たちの夢想への共感も増していく。全話数で初めて1本の作品であるというテレビアニメの不利を、本作品はむしろプラスに転じている。

…

優秀賞

劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン

石立太一

© Kana Akatsuki、Kyoto Animation、Violet Evergarden Production Committee

© Kana Akatsuki、Kyoto Animation、Violet Evergarden Production Committee

- 作品コメント

- 代筆業に従事するヴァイオレット・エヴァーガーデンは、幼い頃から兵士として戦い、心を育む機会が与えられなかった。ヴァイオレットは大切な上官、ギルベルト・ブーゲンビリアが残した「心から、愛してる」という言葉が理解できなかった。人々に深い傷を負わせた戦争が終結し、世の中が前を向いて進もうとしているなか、ヴァイオレットは消息不明となったギルベルトがどこかで生きていることを信じ、ただ彼を想う日々を過ごしていた。そんな折、ヴァイオレットへユリスという少年から依頼の電話がかかってくる。さらに、ギルベルトの友人である郵便社の社長が、倉庫で宛先不明の手紙を発見する。テレビシリーズの物語をより深めるように、ヴァイオレットの人生を描き切ろうとした作品。街並みや風景、芝居を繊細に描写し、確かな世界観をつくり上げた。

- 審査コメント(須川亜紀子)(一部抜粋)

- 言葉にできない思いを伝えたいとき、人はどうすればいいのだろう……。デジタルメディア時代になった今でこそ、この問いは心に響く。本作品は、テレビシリーズの続編ゆえに、テレビ未視聴の観客には不利とされる劇場版である。しかしそうした困難は、物語を「現在」の物語空間のデイジーの視点からヴァイオレットの生きる過去の時空間を俯瞰する、という二重構造にすることで、未視聴の観客にとっても無理なく解決されている。このような「デタッチメント」の視点は、主人公ヴァイオレットの過去の物語空間でのカメラワークに象徴的である。ロングショット、登場人物を後ろから見る第三者的視点、ややハイアングルのショットを多用することによって、観客は登場人物の視点に過度に同調することなく距離を置くことができる。

…

© MUGE Production Committee

© MUGE Production Committee

- 作品コメント(一部抜粋)

- 中学生の笹木美代は、いつも明るく空気を読まない言動で、クラスメイトからは「ムゲ(無限大謎人間)」というあだ名で呼ばれている。しかし、本当のムゲは、周囲にいつも気を使い、あだ名とは裏腹に自分の感情を抑えて日々を過ごしていた。そんなムゲが熱烈な想いを寄せるのが、クラスメイトの日之出賢人。ムゲは毎日果敢に日之出にアタックを続けるが、まったく相手にされていない。しかしムゲは、ある夏祭りの夜に、猫の姿をしたお面屋の店主から「かぶると猫に姿を変えられるお面」をもらっていた。ムゲは猫の「太郎」になって日之出の家に通うことで、日之出の普段は見せない本音や素顔を知ることになる。アニメーション制作を手掛けたのは、デジタル作画を推進してきたスタジオコロリド。

…

- 審査コメント(小原秀一)

- 私たちは「伝える」ということの手段をどれほど持っているのだろう。冒頭の主人公の一見、突飛な行動に驚かされ戸惑うが、二人の監督の映画としての仕掛けであろう。難易度が高い「現実とファンタジーの入れ替わる表現」を、ありがちな仰々しさを敢えて抑えた演出で表現しているのも好感を持てた。あらゆる手段で果敢に進む主人公の抱えた想いと、それぞれの登場人物間のズレと、現実と逃避と挑戦とを強力なファンタジーという装置を使うことで、日常のなかで「伝える」ことの難しさをきめ細やかに軽やかに超えて重ねていく。この「伝える」という命題を、混沌に陥ることなく実にわかりやすく1本の映画に仕立てた手腕に、一観客として楽しませてもらった。齟齬なく伝えきれると、それは穏やかな心持ちになるでしょう。「伝える」ということはとても難しく大変なエネルギーを要する。それを思いがけない表現で伝えてくれた作品だった。

マロナの幻想的な物語り

アンカ・ダミアン(ルーマニア)

© Aparte、Sacrebleu、Mind’s Meet

© Aparte、Sacrebleu、Mind’s Meet

- 作品コメント(一部抜粋)

- 血統書つきで差別主義者の父犬と、元のら犬の混血ながら美しい母とのあいだに生まれた主人公の犬は、同時に生まれた9匹の末っ子として「ナイン」と呼ばれていた。ハート型の鼻を持つこの小さな犬は、生まれてすぐ家族から引き離され、曲芸師マノーレのもとで「アナ」と名づけられ幸せな日々を過ごす。しかし、自分がいることで彼の将来を犠牲にしてしまうのではと考え、そのもとを去ったアナは、次に建設現場で働くイシュトヴァンに飼われ「サラ」と名づけられる。だが、その妻と折り合いがつかず、結局は逃げ出すことに。次にサラは、出会った少女ソランジュに「マロナ」と名づけられ、新たな絆を築こうとする。人間味あふれる登場人物たちとの交流を通じて、マロナが成長し、小さな幸せを見つけていくさまを描く。

…

- 審査コメント(水﨑淳平)

- 犬の視覚は動体視力が抜群に良いぶん、人間ほどの色が見えていないと言われているが、白黒やグレーになっているのかといえばそれは犬自身に聞かないとわからない。本作品は、これらを大胆に映像表現した実験の宝庫だ。手描きやCGが駆使されたローアングルの背景動画による限定的かつ動的な視界や、飛び込んでくる不思議な色づかい、手描きだったりデジタルだったりが混在する人間の人情と非情さの奇抜な表現など、視覚と感覚で犬の一生を90分でバーチャル体験させるような作品かと思いきや、どことなく我々人間が幼い頃に体験した記憶も引き出されているような気がした。人間の都合に左右された1匹の犬の理不尽とも取れる短い一生の物語だが、ごくわずかな希望を最大限の喜びとできるその純粋さは、本来は哀しいはずなのに「わんちゃん可哀想」という感情にはならず、むしろ我々人間のほうが大切なものをなくしてしまったのではないかとも感じさせられる。

Grey to Green

Marcos SÁNCHEZ(チリ)

- 作品コメント

- 韓国のシンガーソングライター、リディア・リーのEP「The House That I Live In(私の住む家)」に含まれる楽曲「Grey to Green」のためのミュージックビデオ。色褪せたホームビデオ、古いアニメーションや映画などに、昔のディズニー映画を彷彿とさせるカラフルな2Dアニメーションが重ねられており、ノスタルジックな雰囲気を持ったロードムービーのような世界観をつくり出している。バレエを踊る少女や走り去る車、水に飛び込む若者、スケートボードをする少年、サーフボードに乗る人々などの断片的な映像が一見ランダムに挿入されるが、花、炎、鳥、煙をモチーフとするアニメーションと組み合わせることで、楽曲の歌詞とも連動している。子どもから大人への成長、自由への希求、そして子ども時代の安全で守られた空間や時間に対する郷愁を想像させる、エモーショナルな物語となっている。

- 審査コメント(大山 慶)(一部抜粋)

- まるで落書きのように描き加えられたアニメーションは、一見ラフなようで、よく見ると、とても丁寧につくられている。古い映像に合わせてデザインされたキャラクター、心地良い作画、印象的で象徴的なモチーフ選び、合成技術、そして、「バレエを踊る少女の両腕にとまった鳥が次のカットでは同ポジションのまま海ではしゃぐ少女の両腕にとまっている」「スケボーに乗った少年がたてた砂埃が次のカットでは海の波になっている」などの細かい工夫や遊び心が素晴らしい。アニメーションの力によって古い映像は少しだけ別の意味を持ち、現実味を失い、あるいは誇張され、「記憶」や「夢」(時には悪夢)に近づき、ノスタルジックな映像が、よりエモーショナルになっている。

…

マンガ部門

大賞

© Chica Umino、Hakusensha

© Chica Umino、Hakusensha

- 作品コメント(一部抜粋)

- 東京の下町・六月町に一人で暮らす桐山 零は、高校生にしてプロの将棋棋士。史上5人目の中学生プロデビュー棋士として周囲からは期待が集まっていたが、学校では孤立し、対局でも不調が続いていた。零は幼い頃に事故で両親を失っており、生活のなかでも盤上でも、深い孤独を背負っていた。ある日、先輩棋士の誘いによって酒を飲み酔いつぶれていた零を川本あかりが介抱したことがきっかけとなり、川本家のあかり・ひなた・モモの3姉妹と零との関係が始まる。母を亡くし助け合いながら生きる3姉妹との日々や、ライバルとなる棋士たちとの対局、高校の教師の計らいによって入部した放課後将棋科学部(将科部)での体験などにより、零の閉ざされた心が少しずつ変化しはじめる。緊張感あふれる描写で表現された対局とともに、奥深い人間模様が零の成長を印象づけていく。

…

- 審査コメント(表 智之)(一部抜粋)

- 将棋など盤上の競技は、身体的な躍動を伴わないため絵にしづらく、マンガでは対決や成長を心理的に描写する技法が厳しく問われる。本作は、心理描写に関するマンガ史上の豊かな蓄積を生かし、独自の工夫も加えて、日々を静かな闘争に生きるプロ棋士の内面のドラマを活写した。キャラクターの魅力も抜群で、闘争心と仲間意識をないまぜにした奇妙で愛すべき棋士たちの生態を、一級の群像劇に仕立てている。また、月島界隈とおぼしき墨田川の風景が時に温かく時に厳しく、主人公たちの心の動きを受け止め、盛り上げ、まるで川も芝居をするかのようだ。加えて恋愛や家族のドラマも濃密で、和菓子グルメの要素もあり、シリアスとコメディを往還しつつ盛りだくさんに描く欲張りな趣向ながら、煩雑さは皆無で、するりと心に届く。

…

優秀賞

© Sakamoto Shin-ichi、Shueisha

© Sakamoto Shin-ichi、Shueisha

- 作品コメント(一部抜粋)

- 2013年より連載された「イノサン」に続く歴史大河シリーズ「イノサン Rouge」が2020年に完結。激動のフランス革命を舞台に、死刑執行人のサンソン家に生まれた兄妹の生きざまを描いた。王家に代々仕える正義の番人でありながら、「死神」と恐れられ、忌み嫌われる家系を継いだシャルル=アンリとマリー=ジョセフ。王政が倒され、ギロチンによる恐怖政治の横行へと、価値観が大きく転倒するなかで、兄シャルルは家名を汚さぬよう、心を殺して処刑に臨み、妹マリーは強い意志と行動で、あらゆる既存の価値観に疑問を突き付けていく。対照的な二人の行動は、自らの生き方を問い、出自により定められた宿命に抗う人間の姿を浮かび上がらせる。実在の家系を自由な発想と現代的な感覚で描き出し、簡単には割り切れない世界のありようを伝えた。

…

- 審査コメント(西 炯子)

- 壮大、美麗、唯一無二、圧倒的。ありとあらゆる賛辞がこの作品に贈られるものである。表現と技術において、マンガはここまでのことができると世界は知った。だが、同業の者として讃えたいのは、決して愉快でなく、むしろ人が目を背けてしまう題材に取り組み、その筆力で人の胸ぐらを掴み、ほかのどの作品を読んだときとも違う感情に読み手を向かい合わせるその胆力と勇気、決意である。この作品に対する評価は一様ではない。それこそ、読み手の数だけの反応と評価があると思う。「死」が人にとってそれぞれのものであるように。だが、この作品は「死」を通して読み手に強烈に「生」を問うていることは間違いない。「感情」を超え「本能」を強く揺さぶる、マンガ史に刻まれる名品である。

© Miki Yamamoto

© Miki Yamamoto

- 作品コメント(一部抜粋)

- 第一子の妊娠がわかり、これから生まれてくる我が子への期待に胸を膨らませる若い夫婦。自分たちの子どもが「かしこくて勇気ある子ども」に育てば、その子には明るい未来が訪れるものと信じ、世界中の優秀な子どもの話をネットで読んだり、育児書を吟味したりしつつ、妊娠期間を楽しんでいた。しかし、出産を目前に控えた妻は、女性の人権のために活動するパキスタンの少女、マララ・ユスフザイさんの乗るスクールバスが、イスラム過激派に襲われた事件をテレビのニュースで知る。「かしこくて勇気ある子ども」であるがゆえに、その命をほかの子どもたちとともに脅かされることになったマララさん。この事件を知った妻は動揺し、世界の子どもたちを取り巻く現実について考えを深めるようになる。これから生まれてくる子どものために、自分は何をするべきなのだろうか。

…

- 審査コメント(川原和子)

- 本作は、現代に生きる人の不安と葛藤、そしてその先にあり得るものを見事に1冊の本として結実させた。描かれるのは、生まれ来る子への期待と歓喜が、ある事件を機に一転、不安にさいなまれる妊婦・沙良の姿だ。情報の洪水に、希望や心配がときに果てしなく膨張してしまうことや、世界への不信は、現代人に共通する苦しみである。だからこそ沙良の懊悩は普遍性をもって読者に響く。本作はさまざまな表現技法に工夫が凝らされた挑戦作だが、読みやすく、広い読者に届く表現となっている点も素晴らしい。色鉛筆による彩色は、時に不穏に、そして温かく物語に血を通わせる。作者は寡作だが、1作ごとに鮮烈な作品を生み出しマンガ界に独自の存在感を示してきた。「かしこくて勇気がある」とは、どういうことなのか。世界の残酷さに対抗し、事態を好転させるすべはあるのか。その深い問いに対する、優れた創作者の力強い解答がここにある。

© curryzawa kaoru、kodansha

© curryzawa kaoru、kodansha

- 作品コメント

- 元祖キャリアウーマンとして大手企業の最前線で活躍、独身貴族として悠々自適の老後を謳歌していると思っていた叔母がまさかの孤独死。発見も遅れ、預金もほぼなく、遺されたのは段ボールひと箱という現実に、彼女に憧れていた35歳のOL山口鳴海は衝撃を受ける。独身は不幸なのかと婚活を始めるも、同僚から安易と指摘され、終活へと大きく軌道修正する。伯母と同じ轍は踏みたくないと、人生の最終勝者を目指し、懸命なフィールドワークのなかで、「よりよく死ぬにはよりよく生きる」ことを見出していく。将来への不安と死への恐怖、誰もが持ちながらふだんあまり考えないようにしている問題に正面から切り込み、実用性の高い情報を笑いとともに提供する社会派ギャグマンガ。結婚、老後、孤独死、現在問題視されるテーマに切れ味鋭く迫り、同時に世の中の「評価」や「常識」についても問いを投げかける。迎えつつある超高齢化社会を照射する一作。

- 審査コメント(川原)(一部抜粋)

- 「死」と「笑い」という本来両立しがたい要素が融合し誕生した「笑って読める終活ギャグマンガ」。この類い希なる作品の成立を可能にしたのは、作者のずば抜けた言語センスだ。老後や孤独死という重いテーマに鋭く斬りこみ、令和を生きる読者に「死」に対する価値観の更新を迫る。シンプルだがニュアンスをよく伝える絵柄とテンポの良さ、マンガという様式のわかりやすさを存分に生かしながら、ほんのり漂うラブコメ感もエンタメとして絶妙のバランスだ。作者はデビュー作「クレムリン」(講談社、2010)を皮切りに、シニカルだが感動をよぶ「きみにかわれるまえに」(日本文芸社、2020)などユニークなマンガ作品を多数発表。またその卓越した言語感覚で「負ける技術」(講談社、2014)、「部屋から出ないで100年生きる健康法」(秋田書店、2019)などコラムなどの書き手としても活躍する、今最も注目すべき作家の一人だ。

…

© Marco Kohinata、Mina Sakurai、Shogakukan

© Marco Kohinata、Mina Sakurai、Shogakukan

- 作品コメント

- 女子刑務所の中にある、一般客を受け入れてその髪を受刑者が切る美容室。取材のためにその美容室を訪れた週刊誌記者の芦原志穂は、多忙であるが故に恋人の奏に会う時間もつくれず、別れを切り出されていた。荒む心で刑務所に入る手続きを済ませ、塀の中の美容室へと向かう志穂。そんな志穂を待っていたのは、青空の模様に彩られた美容室と、重い罪で服役しながら美容師免許を取得した、受刑者の小松原葉留だった。髪を葉留に切ってもらいながら、少ない会話を通じて自らの心が解きほぐれていくのを感じた志穂は、より葉留という人物を知ろうとする。志穂だけでなく、刑務官や葉留の家族らの視点から、葉留という人物を描くことで、その心が少しずつ明らかになっていく。原作となった小説をベースに、登場人物たちが持つ複雑な心情を繊細なタッチで表現し、悩みながらも前に進もうとする現代の女性たちの姿を、静謐かつ詩情豊かにマンガ化した作品。

- 審査コメント(倉田よしみ)(一部抜粋)

- しっかりとした取材に基づき丁寧なペンタッチで描かれており、審査委員の誰もが上位作品に推していた。協議した点と言えば、審査で残ったほかの作品のほとんどは物語も絵もマンガ家が一人でつくりあげたオリジナル作品であるのに対し本作は原作があるという点だけであった。しかしこの作品は、原作も素晴らしく作画も原作に応えるように素晴らしい出来になっていて問題になるようなことではなかった。いち早く優秀賞候補に選ばれた作品である。優しいタッチの絵とゆったりとしたテンポで進むストーリー。優しい絵は決して手早く描かれたものではないだろう。作画にかかった時間だけ作者の想いが込められていて心が落ち着く絵である。マンガの場合ストーリーの良し悪しは構成、コマ割りの出来によるところが大きい。本作はコマ割りの良さに加え、台詞の簡潔さ、テンポの良さが作品の質を高めている。

…

© 2019, Meiro Koizumi

© 2019, Meiro Koizumi © Adrien M & Claire B-Acqua Alta-Crossing the mirror

© Adrien M & Claire B-Acqua Alta-Crossing the mirror

© Stefan Tiefengraber

© Stefan Tiefengraber © Hiroyuki Ohashi、Rock’n Roll Mountain、Tip Top

© Hiroyuki Ohashi、Rock’n Roll Mountain、Tip Top

© Jonathan Hagard

© Jonathan Hagard © Whatever Inc.

© Whatever Inc.

© Sumito Oowara、Shogakukan、Eizouken Committee

© Sumito Oowara、Shogakukan、Eizouken Committee © Kana Akatsuki、Kyoto Animation、Violet Evergarden Production Committee

© Kana Akatsuki、Kyoto Animation、Violet Evergarden Production Committee © MUGE Production Committee

© MUGE Production Committee © Aparte、Sacrebleu、Mind’s Meet

© Aparte、Sacrebleu、Mind’s Meet

© Chica Umino、Hakusensha

© Chica Umino、Hakusensha © Sakamoto Shin-ichi、Shueisha

© Sakamoto Shin-ichi、Shueisha © Miki Yamamoto

© Miki Yamamoto © curryzawa kaoru、kodansha

© curryzawa kaoru、kodansha © Marco Kohinata、Mina Sakurai、Shogakukan

© Marco Kohinata、Mina Sakurai、Shogakukan