第25回 文化庁メディア芸術祭

応募作品数:3537点(アート部門:1794点/エンターテインメント部門:489点/アニメーション部門:565点/マンガ部門:689点)

受賞作品数:37点(アート部門:9点/エンターテインメント部門:10点/アニメーション部門:9点/マンガ部門:9点)

主催:第25回 文化庁メディア芸術祭実行委員会

※ここでは、大賞・優秀賞をご紹介します

アート部門

大賞

太陽と月の部屋

anno lab(代表:藤岡 定)、西岡美紀、小島佳子、的場 寛、堀尾寛太、新美太基、中村優一

- 作品コメント(一部抜粋)

- 大分県豊後高田市に設立された「不均質な自然と人の美術館」にある、自然と触れ合い身体性を拡張することをテーマにつくられたインタラクティブアートの一つ。本作は訪れる人が太陽の光と戯れることができる部屋をコンセプトにしている。来場者が部屋の中を歩くと天井の小窓が自動で開閉し体が光に包まれるとともに、足元の日だまりが小窓の開閉によって月が満ち欠けするように形を変えていく。鑑賞者の立ち位置はセンサーで検知され、太陽の方角にある小窓だけが開口。また、室内は気象庁の天候情報を解析し、その時々で最適な演出になるよう調整され、晴れの日には部屋の中に靄がかかり、足元に降り注ぐ光芒を見ることができる。加えて、小窓が開くタイミングでピアノの音が鳴り、部屋の中を歩くことでピアノ曲が演奏される。

…

- 審査コメント(田坂博子)

- 太陽は、東から昇って西に沈み、季節によって異なる位置を動いている。頭でわかっていても、その光がどのように動いていくかを体感することは容易ではない。本作は、太陽の光の動く軌跡をテクノロジーによって制御しながら、来館者が光の動きをさまざまな機能から直接体験できるシステムを実現している。一見シンプルであるにもかかわらず、遊び心にあふれ、結果的に、自然の時間そのものの体験をコミュニティに根ざした調査やさまざまな人々との協働によって実現した点で、審査委員から高い評価を得た。現地へ実際に行って体験することが容易ではない状況だが、コロナ禍において、オンライン化やデジタル化が浸透し日常化する一方で、身体を通した体験が問い直される時代への応答となる本作の今日的重要性は高く、今後のメディア芸術表現の幅を広げていく可能性を含め、大賞として選出した。

優秀賞

© Shota Yamauchi、Photo: Keizo Kioku

© Shota Yamauchi、Photo: Keizo Kioku

- 作品コメント

- 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、私たちのコミュニケーションは直接対面するのではなく、パソコンを介して遠隔で行う機会がより多くなった。しかしその体験はリアルとバーチャルでは異なるものであり、完全に代替されるものではないという作者の問題意識から同作は発想された。体験者は任天堂の発売したゲーム「あつまれ どうぶつの森」(2020)を模したゲーム画面を操作することによって、展示空間でパフォーマンスする人間を操ることになる。仮想的なゲームの空間と現実の空間を連動させることにより、ゲーム体験が本来的に持つ暴力性と、現実で行われていることに対する不気味さといった感情が呼び起こされる。この作品は私たちが人間であることを再認識するためのプロジェクトであり、コロナ禍にあって抑圧されている肉体性を顕在化させながら、デジタルに囲まれた現代の私たちの生活環境も反映している。

- 審査コメント(竹下暁子)

- あつまれとは言えなくなってしまった社会で加速した、ウィンドウを介したコミュニケーション。コロナ禍に端を発した応募作品のなかで、物理空間とサイバー空間を生きるリアリティを見つめた本作の、簡潔かつ確かなコンセプトが際立った。バーチャル上の「やまひょうくん」やその環境を操作するのは、ネットワーク越しに観客から届くコマンドに応える形で、アイテムを代替するダンボールや、自らの位置情報を読ませていく作者本人である。大ヒットゲームを参照したという本作。もしも、ゲームの裏で物理的な身体が世界を駆動していたとしたら。ユーザーがアルゴリズムに対しては自分の欲望とも意識していなかったものを、人を介することで突然どこか居心地の悪いものに一転させる軽妙さ。二つの世界を身体でつなぐことで明快に提示しつつ、画面の向こうの滑稽さや不穏さといった生々しいノイズを取り戻させる不敵なユーモア、それを緻密な作品設計が支えている。

四角が行く

石川将也、杉原 寛、中路景暁、キャンベル・アルジェンジオ(米国)、武井祥平

© 2021 Masaya Ishikawa + nomena + Hiroaki Nakaji.、Photo: 2021 Takako Iimoto.

© 2021 Masaya Ishikawa + nomena + Hiroaki Nakaji.、Photo: 2021 Takako Iimoto.

- 作品コメント

- 物理的な三つの関門に合わせ動く三つの四角と、CGアニメーション上でしか見えない関門に合わせ動く一つの四角という二つの機構が組み合わされたインスタレーション。四角はせまりくる関門に空いた穴を、移動したり、向きを変えたりしながら通り抜けていく。こうした概念的なプレゼンテーションを行うことによって、鑑賞者に四角の動きが従っているルールの存在を気づかせ、それに従うことの健気さや怖さ、そしてルールを突破する方法が必ずしも一つではないことを、言葉を使わずに伝えている。四角の動きからは、何らかの法則性がほのめかされており、それは社会の様相ともどこか共通しているという気づきをもたらすだろう。アニメーション上でしか視認できない関門は、法律をはじめとした見えないルールの存在を示唆する。本来はCGやコマ撮りでしかできない運動が、さまざまな技術を駆使して具体化されている。

- 審査コメント(八谷和彦)(一部抜粋)

- 最近メディアアートの多くが、プロジェクターを多数使った「大規模プロジェクターアート」になっていると感じることがある。それ自体は技術の進歩によるものなので責められないが、他方で「メディアアートは本来もっと可能性を秘めたものなのでは?」とも思う。本作は作品サイズとしては小ぶりだし、応募資料の写真で一見しただけでは控えめで大げさなところはない。しかし動いている実物では、まるで魔法のような出来事が顕出する。障害をあの手この手でクリアしていく小さなオブジェたちが、生物のようにも思えて初出の展覧会「ルール?展」(21_21 DESIGN SIGHT、2021)のテーマにも深く踏み込んでおり、またこの分野に長く携わる自分でも、仕組みや機構が想像できない、というところにも魅了されてしまった。

…

Augmented Shadow - Inside

MOON Joon Yong(韓国)

- 作品コメント(一部抜粋)

- 床10×10m、壁高さ6mのステージに影を投影する没入型インスタレーション作品。照明デバイスの動きをトラッキングすることで3D投影の視点が設定され、実物大の影の人物が投影される。ステージ上には、ドアや窓、壁、椅子などのオブジェクトが置かれており、それらの影が、現実の世界と「仮想」の風景をつないでいる。観客は、現実と「仮想」によって構築された世界を、手にしたデバイスで照らし出すことでストーリーに参加し、舞台上で「仮想」の風景に現れた影の人々と出会い、影響しあうことになる。影である彼らの身体は実際に見ることはできないが、舞台中央から窓の外を見ると、影の人物たちの色彩豊かな「現実」の世界を窺い知ることができ、本作を鑑賞する観客は現実の世界から影としての彼らを観察しているが、彼らもまた「現実」から観客を観察していることが明らかになる。

…

- 審査コメント(クリストフ・シャルル)(一部抜粋)

- 影は光学的な現象であり、幽玄ではかないものでありながら、特定の表面に投影されたときには強い象徴的・感情的な力を表すことができる。場合によって影は意味のある空間的な関係や緊張感を与えてくれる。影は映画の原体験とされ、古来より一貫して利用され、楽しまれてきた。このような長い伝統の延長として、作家は白と黒の世界で拡張現実技術によって仮想と現実が邂逅する没入型アートインスタレーションを制作した。観客は懐中電灯のようなものを用いて複数のレイヤーで構成された空間を探検し、その一部となるのだ。トラッキングデバイスによって、実際の人物や物の影に、仮想の影を重ね合わせる。観客は時に影の世界のバーチャルな人間とアイコンタクトをとることができ、それらのバーチャルな人間の映像が観客を見ていることが暗示される。

…

mEat me

Theresa SCHUBERT(ドイツ)

© Hana Josic、Kapelica Gallery Archive

© Hana Josic、Kapelica Gallery Archive

- 作品コメント(一部抜粋)

- 作者自身の血液から採取した血清を使い、あらかじめ採取しておいた自身の筋肉細胞を再生させてつくられた培養肉を用いた研究プロジェクトおよびパフォーマンス。パフォーマンスは、実験室でのプロセスを記録した映像の投影を背景とし、作者自身の生検の再現として生肉を切り刻む場面、機械学習モデルを用いてつくられた実験室で育った細胞の人工人格と作者との対話、そして研究室で培養された自身の肉を調理し、食べる場面という三部構成。人間の細胞組織を基にした培養肉を用いることで、規範意識の境界線がシフトされ、人間と動物のあいだに存在する消費者主義的ヒエラルキーが解消される。それにより、食糧供給に対する新たな視点を提案する。本作はバイオテクノロジーが当たり前のものとなったポスト人間中心主義社会における精肉のあり方を問いながら、人間を食品として再解釈している。

…

- 審査コメント(岩崎秀雄)

- 自らの細胞を用いて培養肉をつくり、それを食する細胞工学的カニバリズム。研究者が冗談半分に口にすることは今までもあったが、作者は自らの細胞と血液を用いて実験的なプロトタイプを提示し、それを食すパフォーマンスを通じてストーリーに挑発的な具体性を与え、身体と食をめぐる文化的前提を改めて揺るがしてみせる。特に興味深いのは、培養肉業界でも障壁になっている「細胞を育てる培地組成の問題」(動物の犠牲を伴わない前提だが、通常の哺乳動物細胞の培養には牛胎児の血清が用いられる)を逆手にとり、自らの細胞を培養するために自らの血液を使うという展開。これは、従来言及されてこなかった第二の細胞工学的カニバリズムである。生物学では培地をメディアと呼ぶ。血液が生体素材として作品に使用されるだけでなく、細胞を育てる培地になっているというメディアの二重性を含め、多重の自己言及性とメディアの多義性をはらむ問題作と言えよう。

エンターテインメント部門

大賞

浦沢直樹の漫勉neo ~安彦良和~

上田勝巳、倉本美津留、内田愛美、塚田 努、丸山恵美

© NHK

© NHK

- 作品コメント(一部抜粋)

- マンガ家たちの仕事場、特にその手元にカメラが密着し、「マンガ」の技術を伝えるNHK Eテレのドキュメンタリー番組。日本を代表するマンガ家たちの手元の動きを丁寧に捉えるべく、複数台のカメラを用いて記録する。その映像を見ながら、自らも第一線で活躍するマンガ家・浦沢直樹がゲストのマンガ家とともに制作過程についてトークを繰り広げ、本人が気付いていない技術やクセを同業者ならではの視点から指摘し、魅力を引き出していく。本作で取り上げたのはマンガとアニメーション、二つの領域で活躍してきた安彦良和。「宇宙戦艦ヤマト」(1974-75)では絵コンテ、原画を務めたほか、「機動戦士ガンダム」(1979-80)ではキャラクターデザイン、作画監督に携わり、マンガ作品としては1986年に劇場アニメ化された「アリオン」(徳間書店、1979-84)などを発表。

…

- 審査コメント(時田貴司)

- 絶妙な筆致と描写力で日本を代表するマンガ家の浦沢直樹氏。その浦沢氏がプレゼンターを務め、世代やジャンルを超えた数々のマンガ家の執筆風景を堪能できるドキュメンタリー。2014年から長くシーズンを重ねているこの番組は、2021年6月9日放送回で、アニメーターとしても一時代を築いた安彦良和氏を迎える。この回を見て言葉を失った。雪深い夜のアクションシーン。飛び散る雪を下描きなしで、闇夜のベタを塗っていき現出させるのだ。長くアニメーションを制作してきた安彦氏の頭の中では、映像化され、マンガとして最適なコマが選択され、描写されているのであろう。マンガ家の執筆を複数のカメラで録画し、原稿、手元、表情など多彩な視点からその技法に迫る。その模様を浦沢氏と登場するマンガ家が視聴しながら、その技をさらに深く掘り下げていく。多くのマンガ家という神々の業に密着してきた本番組。この回は大賞に相応しいまさに神回である。

優秀賞

サイバーパンク2077

「サイバーパンク2077」開発チーム(ポーランド)

- 作品コメント(一部抜粋)

- 近未来の都市を舞台に、自分の姿や武器をカスタマイズしながら複雑な物語を追うアクションアドベンチャーゲーム。ある謎めいたインプラント(脳に埋め込まれたチップ)を追うことになった主人公V【ルビ:ヴィー】。プレイヤーはこのVを操り、巨大都市「ナイトシティ」を舞台に、さまざまな背景を持つキャラクターたちの思惑に揉まれながら、数々の仕事をこなしていく。稼いだ報酬で武器や車を調達したり、サイバーウェアと呼ばれるインプラントを体に装着することで、身体能力を向上したりもできる。また、豊富な選択肢のなかから奇抜なファッションを堪能することもでき、オプションを組み合わせることにより、近未来の都市生活者である主人公の外見だけでなく能力強化までを、高い自由度で行うことが可能。

…

- 審査コメント(時田)

- 「ブレードランナー」や「AKIRA」など、一時代を築いたSFの一ジャンルの名を冠する本作は、1980年代のテーブルトークRPG「Cyberpunk」シリーズが原作。サイバーパンクの特徴である身体改造。その一部がテクノロジーとして可能となり、VR、ARも含めた身体拡張が一般的となった現在。その世界観をリアルに体感できる主観視点のオープンワールドのRPGとして生まれ変わった本作は、情報公開とともに世界でも評判となり、注目を集めた。開発は「ウィッチャー」シリーズでその名を轟かせたポーランドのCD Projekt RED。ストイックにリアルを追求するスタイルの彼らが、中世ファンタジーから、現在を中心に時間軸を反転させ、未来を舞台にして選んだテーマ、サイバーパンク。どの時代にも存在する人間の本能、欲求、それによる格差、差別。それらを真正面から捉えた本作は、プレイする我々に、まさに今の命を考えさせる。

Dislocation

Veljko POPOVIC、Milivoj POPOVIC(クロアチア)

- 作品コメント

- 戦争や経済的状況、気候変動などの理由によって故郷を離れざるをえなかった多くの難民や移民が体験する、不信感や恐怖を感じる不条理な瞬間をVRを通して描いた作品。ギリシャの海岸、テキサスの砂漠、そしてスロベニアの森を一人さまよう主人公は、薄暗い空間で何者かから逃れようと身を隠している。その心のなかにある失われた故郷の記憶は、ゆっくりと朽ちていく。森の中では不気味な動きをする人物が突然現れ、主人公をおびやかすように近づいてくる。本作は、強制的に故郷を離れざるをえず、たどり着いた見知らぬ土地で命懸けで戦わなければならないという、極限状態に追い込まれた人間の内面的なプロセスを検証し、視覚的に表現している。鑑賞者は、難民の心のなかに入り込み、彼らの感情、残さなければならなかった家の記憶、新しい環境で敵意や不確かさに直面したときの恐怖や絶望を体験する。

- 審査コメント(長谷川 愛)

- 日本では難民移民問題は遠い国で起こっていることのように捉えられがちだが、私たちが知ろうとしないだけで日本にも生き抜くためにさまざまなケースで移住を余儀なくされている人たちが存在する。社会問題をテーマにしたら何でも良いのか、それならばドキュメンタリー作品のほうが良いのではないかという批判も想像つくなかで、ドキュメンタリー作品を観ようとしない人々にどのように興味を持ってもらえるのか、それこそエンタメに学びがあるのではないだろうか。VRは瞬時に異世界へ私たちを連れて行ってくれる。薄暗い森で顔の見えない、得体の知れない人と遭遇する。その不気味さから、彼らが経験する不安のたった数パーセントではあるが、VRによって瞬時に感じることができるのかもしれない。VRゲームによくある暗い雰囲気には食傷気味だったが、この作品はその暗さを上手くコンセプトとつなげた作品にしているように思えた。

Project Guideline

「Google Project Guideline」チーム(代表:湯河テッド)

© Google Project Guideline

© Google Project Guideline

- 作品コメント(一部抜粋)

- スポーツに参加する機会を持つことは、すべての人に法律で保障された権利である。しかしさまざまな障がいのある人たちにとって、この権利は必ずしも現実のものとはなっていない。そんな現状を少しでも変えるために、通常は伴走者とともに走るブラインドランナーの「自分の思うとおりに、誰にも頼ることなく自由に走ってみたい」との想いに応え、スマートフォンを使って一人で自由に走ることを目指す研究開発プロジェクト。機械学習技術を活用した画像認識AIによって、ランナーの腰に装着したスマートフォンが地面に引かれた線を見分け、ランナーの位置を瞬時に判断してヘッドフォンを通じて音声シグナルを送る。ランナーはその音を頼りに、線から逸れることなくランニングをすることができる。

…

- 審査コメント(長谷川)

- 一見シンプルな機械学習を使ったアイデアだが、技術の使い方の方向性に対して現在の機械学習に実装可能で意義のある対象はまだまだあるという気づきを与えてくれるプロジェクトだ。一方でまだこのプロジェクトは駆け出したばかりとも言えるだろう。彼らが公道や河原など、ガイドラインがあったりなかったりする場所を、自由に安全に思うまま走れるようになるには技術的な問題が多々あるとは思うが、ぜひプロジェクトを続けてほしい。そして最終的には機械の目を使うメリットを存分に生かし、人間の目の機能を超え「誰もが今まで走れなかった環境」さえ、誰もが走れる技術にまで飛躍してくれることを願っている。このプロジェクトの気づきをきっかけに、未だ世に多く存在する不便、障がい、状況の不公平、不均衡さなどが変革するプロジェクトが生み出されると嬉しい。

YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE from YAKUSHIMA

YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE 制作チーム

- 作品コメント(一部抜粋)

- 屋久島の原生林で行ったコムアイとオオルタイチのライブパフォーマンスを、ウェブブラウザを通してインタラクティブに視聴できる作品。主題となっているのは奄美群島のニライカナイ信仰と関係があるとされる沖縄・久高島の輪廻転生の死生観。生前から埋葬までを表現する楽曲「殯舟」に始まり、埋葬から死後の世界を表現する間奏を経て、楽曲「東」で輪廻転生の東の空へ到達する。Dentsu Craft Tokyoと辻川幸一郎は、赤外線で360°の3D点群データとしてスキャンされた空間、フォトグラメトリーで捉えた色彩、深度センサーで読み取った動き、サラウンド音響を360°マイクで立体的に収録した音像といった複合的要素を統合し、肉眼で捉える光景とも、通常のカメラで撮影された映像とも異なる体験を完成させた。

…

- 審査コメント(小西利行)

- この作品には、「まったく新しい領域にチャレンジしている視聴体験」として評価が集まった。特に、屋久島の森という神秘的な場に似合わない(はずの)「データ」という非常にプラクティカルな存在を扱っていながら、それを統合することで、「人間では物理的に不可能」な幻想的な世界への没入を可能にし、結果的に屋久島の神秘性を加速させているのがとてもおもしろい。あえてパソコンやスマートフォンなどの媒体を選ぶことで、より多くの人にこの神秘の体験を届けられたが、これがXRなどに展開され、また違った体験を生む可能性があることを考えるとワクワクするしかない。アーティストと自分との距離など、リアルではどうしても存在してしまう障壁を飛び越える自由へのチャレンジ。肉眼で見えるものだけでも、鼓膜で聞くものだけでも感じえない体験。ライブとしての、その魅力的な可能性に大きな称賛を贈りたい。

アニメーション部門

大賞

The Fourth Wall

Mahboobeh KALAEE(イラン)

- 作品コメント(一部抜粋)

- 生活空間としての家や家族の関係性を創造的に再構成した「台所」を舞台とする実験的な短編アニメーション。洗濯機と一体化した母親、冷蔵庫と一体化した父親、生まれたばかりの赤ん坊、そして吃音症の少年自身を登場人物とする本作では、台所という狭い空間の中で繰り広げられる家族についての物語が、少年の視点から語られる。平面に描かれた台所設備や実写の洗濯機や冷蔵庫に、ストップモーション・アニメーションや2Dアニメーションなどの技法が組み合わされた独特な表現手法は、まず場面のなかでアニメーション化する要素をデザイン、配置し、カメラを動かしながらそれらの要素を撮影、最後に映像に絵を挿入する、という三つの工程を重ねることで生み出される。複数の技法を組み合わせることで技法同士の境界が溶け合い、均一な性質を持った映像がつくられている。

…

- 審査コメント(権藤俊司)

- 立体素材と平面素材が融合した、視覚の刺激に満ちあふれた作品である。壁面を2Dアニメーションが展開する場として活用する手法自体は必ずしも珍しくないが、手持ちカメラで撮影したと思しき流動的なカメラワークとの連動は見事の一語。全体を貫くライブ感、とりわけ回転のモチーフ(カメラ自体の回転と洗濯機の水槽の回転)による運動性は印象深く、見る者を眩暈のような映像体験に巻き込んでいく力がある。ミニチュアセットの舞台と家具(母親=洗濯機と父親=冷蔵庫!)は両親の不和に翻弄される子どもの視点を体現していると同時に、ままごと遊びに興じているかのようなユーモアをもたらしている。なお、本作品は作者のデビュー作品にあたり、ナレーションとサウンドデザイン以外はすべて本人が担当している。現在は長編企画も準備しているとのことで、今後の活躍にも大いに期待したい。

優秀賞

© Yamamura Animation、Miyu Productions

© Yamamura Animation、Miyu Productions

- 作品コメント

- 「北で出会った人々の記録」として描かれた、断片的な記憶をたどる作品。「歌うつもりのない歌」「失ったフレーズを探す旅」「星々のまたたく天空137億年」など、印象的なフレーズに彩られた「北」の光景が、オムニバス的に紡がれていく。インクと色鉛筆の暗い色彩と、線が震えるアニメーションによる、いびつで不安定な姿をした人々は、苦悩や不幸に直面しているようにも見える。作家は本作で「近代の苦悩」の「神話化」を試みたと語っており、現代の世界が抱えているさまざまな問題にも通じる人間の営みの悲しさや滑稽さを描きながら、ざわめくようなアニメーションによって、そこに宿る生命のリアリティも強く感じられる映像ができあがっている。痛みと向き合うことをテーマとしたアニメーションを通じて、現実の世界への希望をつくり出そうとする作家の姿勢を、ひとコマごとの絵の積み重ねによって見る者に強く訴えかける作品。

- 審査コメント(藤津亮太)

- 月刊誌「文學界」表紙として連載したイラストを、自らの手でアニメーション映画化。イラストは「長編アニメーションを構想しその一場面を描く」というコンセプトで描かれていたそうで、アニメーション化は必然だった。本作は語り手の羽根ペンを、二人の小人が抱えて歩き出すところから始まる。彼らは語り手に代わって無意識の領域を進む本作の案内人。本作では無意識の領域が、語り手の内面ではなく、「断片」を通じて世界のあり方を示した場所になっている。描かれる「断片」も最初は「風刺」とも思えるほど具体的だが次第に抽象度を増していく。そして一番深いところで世界は「語り手」とも結びついていることが語られる。寂寥感や不穏な空気を感じさせる画面だが、同時にユーモラスでどこか懐かしい雰囲気も漂う。主題のスケールの大きさと、このような表現の厚みは長編だからこそ到達できたものだ。

漁港の肉子ちゃん

「漁港の肉子ちゃん」制作チーム(代表:明石家さんま、渡辺 歩)

© 2021 MOVIZ、“Fortune Favors Lady Nikuko” Production Committee

© 2021 MOVIZ、“Fortune Favors Lady Nikuko” Production Committee

- 作品コメント

- 母と娘の二人家族、肉子とキクコ。肉子は食いしん坊で能天気、情にあつくて惚れっぽく、男に騙されやすい。果ては男を追って北の漁港にたどり着き、船で暮らすことに。キクコは思春期の小学5年生、母の強烈なキャラクターが最近は恥ずかしくなっている。容姿も性格も対照的な母娘が、たくましく精いっぱいに生きる姿をハートフルに描くコメディ。累計発行部数35万部超のベストセラーとなった西 加奈子による同名小説を、タレントの明石家さんまが企画・プロデュースし、西へのオファーから5年越しに映像化を実現させた。アニメーション制作はSTUDIO4℃、監督は渡辺 歩、キャラクターデザイン・総作画監督には小西賢一と本芸術祭の第23回アニメーション部門大賞「海獣の子供」からの実力あるスタッフが揃い、母娘の暮らしをいきいきと鮮やかに、自然の残る漁港の景色と季節の移り変わりを光あふれる美しいアニメーションで表現した。

- 審査コメント(須川亜紀子)(一部抜粋)

- この作品を観た後は、世界がとても愛おしく思える。本作は、直木賞作家西 加奈子の原作を明石家さんまが企画・プロデュース、監督に渡辺 歩、そして肉子役に大竹しのぶ、キクコ役に声優初挑戦のCocomi、ということで話題が多かったが、その神髄はビジュアルのあるマンガ原作などとは別の難しさがある小説原作を、アニメーションで見事に表現したところにある。嫌なことに執着せず「普通が一番ええのや」と言って人生を受け入れる肉子ちゃんは、周りをほっこりさせ、思春期特有のキクコの不安や悩みもかき消してくれる。非常に丁寧に描写される焼き芋やフレンチトースト、焼き肉のシーンもキクコの心を溶かす効果として際立つ。また、色彩豊かで写実的な漁港の町に挿入される自然の生き物たちの語りかけがつくり出す幻想的な風景に、一見違和感を生み出しそうなコミカルな肉子ちゃんの動きも、不思議なほど画面に溶け込んでいる。

…

Letter to a Pig

Tal KANTOR(イスラエル)

- 作品コメント

- ホロコーストの生き残りである年老いた男性の辛い記憶と、それを聞いた少女の内なる旅の様子を描いた作品。戦時中、敵に追われた男性は、逃げ込んだブタ小屋に隠れてブタとともに生活することで生き延びた。その壮絶な体験を現代の学校で生徒に向けて語る。少女は人ごととして興味なさげに聞いているが、男性がブタに向けた感謝の手紙を読みはじめると、そこに1頭のブタが現れる。男性の語りが感情的になるにつれ、少女は徐々に内面の世界に入り込んでいく。空想のなかで少女は、最初はブタを汚く恐ろしいものとして扱うが、やがて動物と人間のあいだにある境界が曖昧になっていく過程で、慈しむべき存在であることに気がつく。基本はモノクロで描かれたシンプルなアニメーションでありながら、手や目などの実写、また人やブタの肌の色が各所に加えられることで、その人物が過ごしてきた年月や感情、生き物としての体温や躍動感が表現されている。

- 審査コメント(権藤)(一部抜粋)

- 近年その勢いを増しているアニメーションドキュメンタリーの領域で、戦争体験は特権的なテーマといっても過言ではない。とはいえ、そこには互換性のない個的体験を「かつてあった悲惨な物語」に単純化・無害化してしまう落とし穴も存在する。本作品におけるホロコースト体験者の語りをベースとした構成、実写とドローイングをブレンドした映像スタイルはドキュメンタリーのそれに近い。だが、この物語のなかで、聞き手である主人公たちは安全地帯からの傍観者にとどまることを許されない。被害者が教訓的な語り手であることを止めたとき、その問いかけは画面の前の我々自身にも現実のものとして突き刺さる。人間の目を持ったブタと、ブタの鼻にデフォルメされた人間(言うまでもなく、ブタはユダヤ人にとって穢れの対象である)。

…

© Sonny Boy committee

© Sonny Boy committee

- 作品コメント

- 夏目真悟が脚本・監督を務めたオリジナルテレビアニメーション。中学3年生の長良たちは突然、クラスメイトとともに学校ごと異次元の島に漂流してしまう。そして漂流と同時に、彼らは「能力」を手に入れる。超常的な力を使い暴れる者もいれば、逆に統率しようとする者も出てくるなかで、不信や嫉妬、対立などの人間関係の機微が描かれる。島を起点としながらも後半はさまざまな時空間を漂流していく先の見えないストーリー展開は、視聴者の興味を引き、手描きにこだわった背景美術は、撮影処理によってフォトリアリスティックな効果が与えられることも多い近年のアニメとは一線を画すビジュアルを成立させている。劇伴音楽を使用せず、各話の要所で劇中にテーマ曲を挿入する音楽演出は、作品の印象をより鮮烈なものにした。キャラクターデザインを手掛けたのはマンガ家・イラストレーターの江口寿史。制作はマッドハウスが担当。

- 審査コメント(藤津)

- テレビアニメという制約の多いメディアのなかにあって、非常に個性的な画面づくり、語り口に挑戦し、類例のない作品世界をつくり上げた。中学生たちが学校ごと、異世界へと「漂流」してしまうという導入はいかにもジュブナイルSF的だが、本作は冒険ものではない。視聴者は、毎話登場する奇妙な設定や世界観とそれによって発生する事件に驚かされることになるが、これらの個性的なエピソードは、最終的に「世界のルール」と「自分の力で世界を選択する」という二つを描くためのものだったということがわかる。そして、この二つを描くうえでは「世界とキャラクターの関係」を視覚化することが重要で、筆のタッチを生かしつつ存在感ある美術は、シンプルなキャラクターデザインともよくマッチし、作品の狙いを伝えるうえで非常に大きな役割を果たしていた。表現の挑戦と主題が見事に絡み合った一作といえる。

マンガ部門

大賞

© Aki Mochida、Shodensha FEEL comics

© Aki Mochida、Shodensha FEEL comics

- 作品コメント(一部抜粋)

- 高学歴・高収入・高身長なハイスペック青年、北方啓介。しかしその実態は転職を24回繰り返した「仕事が続かない男」32歳。芸能プロダクションに入社し意気込むが、事務所が期待をかける新人にデビュー当日に逃げられ窮地に。そんなとき出会ったのが、男と付き合っては別れを繰り返す「恋が続かない女」吉川 塁。啓介は何事にも動じない姿勢と瞳の強さに魅入られ彼女をスカウト。本当は「死ぬほどおもしろい仕事がしてみたい」と望む啓介と、一度でいいから誰かに本気で選ばれたかった塁。初めて真剣に取り組めるチャンスに出会った二人は、デビューという目標を共有し進んでいく。テンポ良い展開、恋愛関係になりそうでならない二人のギリギリの関係性も魅力的で、作者の持ち味である読む者の心に残るセリフまわしも冴える。

…

- 審査コメント(おざわゆき)(一部抜粋)

- 本作はキャラクターの魅力がずば抜けていた。強いメンタリティと常識にとらわれない感覚を持つヒロイン吉川 塁の、達観したようなそれでいて真摯な瞳は読む者の心を射抜く。恵まれた容貌から発せられるセリフは自虐でも自惚れでもなく、新鮮で清々しい。彼女に魅了される器用貧乏のマネージャーとのやりとりは、従来のジェンダーの役割を超えたところでの恋愛の新しい形を提示してくれる。大賞に推した理由としては、こうしたキャラによる作品の圧倒的な勢いだ。テンポの良さと隙のないハッタリ、それに付随する高い画力。乗り心地の良いジェットコースターに、審査をしながらワクワクが止まらなかった。芸能界という華やかな業界ものにキラキラした美麗な男女、そこに「今時の女性マンガ」という判を押そうとする我々の価値観は一読で押し流されるだろう。

…

優秀賞

© Shun Umezawa

© Shun Umezawa

- 作品コメント(一部抜粋)

- カリフォルニアの生物科学研究所に武装したテロ集団・動物解放同盟(ALA)が侵入。実験用動物を逃がしている途中、流産しかけているチンパンジーを発見し、動物病院に運ぶも彼らはそのまま逃走する。生まれた赤ん坊は人間とチンパンジーの交雑種「ヒューマンジー」だった。「チャーリー」と名付けられ、人間の養父母のもとで成長した彼は高校に入学。同級生のルーシーと仲良くなり、楽しい学校生活を送るが、さらに苛烈なテロ活動を行うようになったALAがチャーリーを仲間に引き入れようと画策し過激な工作活動を始める。そして学園を揺るがす「最凶の事件」が勃発。チャーリーとルーシーを巻き込んだ緊迫のサスペンス&アクションが展開されていく。「テロ」「炎上」という現代が抱える問題、「差別」「不寛容」というヒトが持つ宿痾に、「ヒト以外」のチャーリーがルーシーとともに向き合う。

…

- 審査コメント(斎藤 環)

- 人間とチンパンジーの交配種である「ヒューマンジー」の存在が問いかけるのは、内省し会話する亜人間にも人権は与えられうるか、という哲学的主題だ。その主題はヴェルコールのSF小説「人獣裁判」(白水社、1953)に共通しつつも、はるかに洗練された語り口で展開される社会派、というよりは哲学サスペンスである。卓越した画力と意表を衝く奇想、正確な考証と緻密な構想、悠揚迫らぬ語り口で展開する壮大なストーリー。日本のマンガ作品で、これほど説得的にリアルな「アメリカ社会」を描きえた作品をほかに知らない。ヴィーガンとテロリズムの対比は、PC(政治的正しさ)の影ではびこる差別と野蛮の描写と同様、現代社会の抱え込んだアンビバレンスを見事に描き出す。今後物語は、動物と人間の境界をめぐる困難な主題へと進んでいくだろう。今最も目が離せない作品の一つである。

デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション

浅野いにお

© Inio Asano、Shogakukan

© Inio Asano、Shogakukan

- 作品コメント(一部抜粋)

- 8月31日、突如、東京に巨大な宇宙船が舞い降り都市を崩壊させた。3年後、東京上空で沈黙する宇宙船「母艦」は日常に溶け込み、女子高生の小山門出、中川凰蘭は青春を謳歌中。だが、そんな日常に徐々に亀裂が入りはじめる。人々に混じる侵略者、崩落していく母艦、混乱を極める国家……「人類終了」に向けてのカウントダウンが始まる。パラレルワールドの存在も明かされ、SFジャンルを横断した構築性の高い世界観が展開されていく。未曽有の災害後ということで東日本大震災と原発事故を、また、東京上空に浮かぶ母艦の存在、自衛隊による円盤との交戦という非日常に緊張感を失った社会は新型コロナウイルスが蔓延する現代をも暗喩しているようだ。フェイクニュースや陰謀論など、現代の闇も風刺している。

…

- 審査コメント(斎藤)

- 宇宙人からの侵略の危機にさらされた東京で、女子高生たちがゲームと恋愛の日常を送っている。おりおり「ドラえもん」のパロディマンガが差し挟まれ、政府批判と社会批評が語られる。タイムスリップと並行世界が描かれ、世界滅亡へのカウントダウンが始まる……何を言っているかわからないと思うが、これだけの要素を詰め込んだうえで重層的な世界観にまとめ上げた作者の力量にまず感服する。「弱い宇宙人による侵略」といえば映画「第9地区」(2009)が連想されるが、作者はこのテーマをさらに批評的に深化させている。タイトルロゴや宇宙人のセリフ表現などに見られる実験精神、破壊シーンのビジュアルショック、作者が自家薬籠中のものとする思春期描写に込められた硬質な叙情性、東日本大震災からコロナ禍に至る世相を一部予見的に描く批評意識、日本における「災間」の風景を私たちに突きつける本作は、優れた社会批評としても十分な読み応えがある。

- 作品コメント

- 「私、秋乃が勤めるこの百貨店には、あらゆる動物のお客様がいらっしゃいます。中には少々見なれないお客さまも……」。訪れる客がみな動物という「北極百貨店」に勤務する新人コンシェルジュの秋乃が、接客業を通じてコンシェルジュ精神とは何かを学び、成長していく姿を描く各話読み切りの連作。店員は人間だが、客は動物という不思議な百貨店には、絶滅動物が訪問して、探し物や困りごとをコンシェルジュたちに相談する。機転を利かせながら、笑顔で客たちの問題を解決していく秋乃。そして気難しかった客も秋乃の誠実さに触れるなかで変化していく。職業ものジャンルと動物マンガの要素を掛け合わせて美麗なグラフィックでまとめ上げた本作は、百貨店という華やかな場で着飾る客の衣装やアールデコ様式の百貨店などの美術設定も大きな魅力だ。物語の背後には人類の大量消費社会や環境破壊といった問題への批評的なまなざしも潜み、読者の思考を刺激する。

- 審査コメント(杉本バウエンス・ジェシカ)

- 幻想的な世界観を独特なセンスで描く、ヒューモアあふれる物語。登場キャラクターの一部は、すでに絶滅種となってしまった動物で、彼らは人間の傲慢な過剰消費の象徴と言える百貨店に客として訪れてくる。画風はとても素敵で、絵本作家エドワード・ゴーリーへのオマージュも感じられる。その線の書き方には目を奪われてしまう。本作品の作者である西村ツチカの強みは、かわいい動物が、ただ単にかわいいだけではなく、動物のキャラクターがそれぞれにしっかりとした個性を持ち、人間に負けない人格が顕になっているところである。そういった動物たちは記憶に残り、物語全体を読むと、不思議と癒しを覚える。それは、ほっこりするような、そして時に切なくなるような経験である。登場する自然動物たちに感情移入しながら本作を読むと、誰もが過剰消費による環境破壊を意識するようになるだろう。

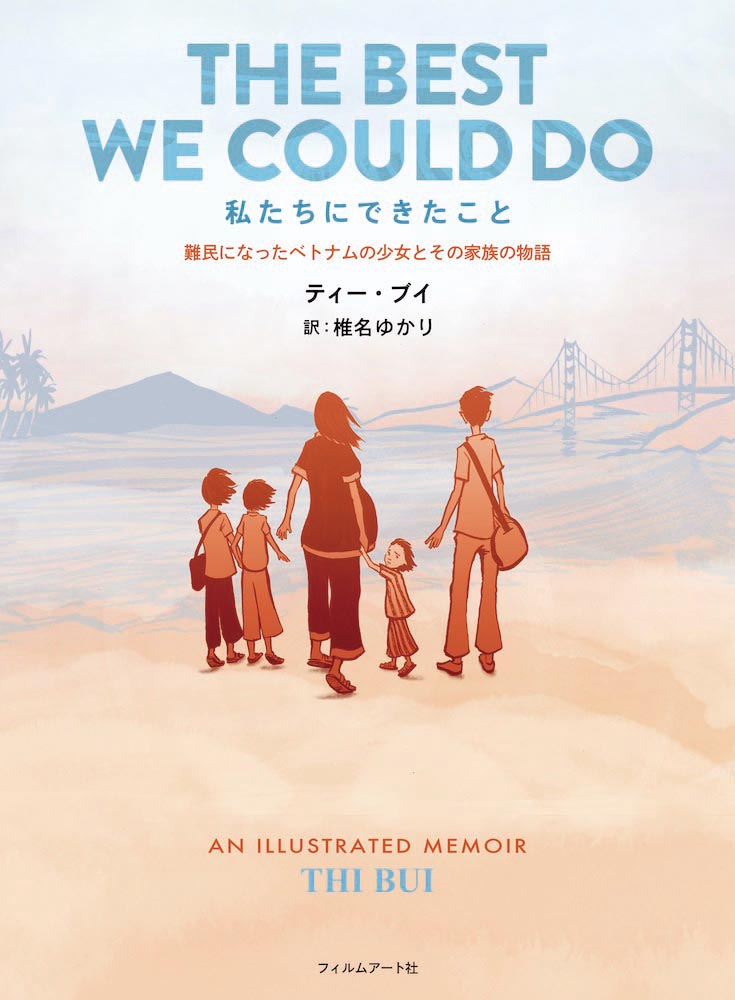

私たちにできたこと ── 難民になったベトナムの少女とその家族の物語

ティー・ブイ(米国)

- 作品コメント

- ベトナム系アメリカ人の作者による、家族の歴史をたどる自伝的グラフィックノベル。物語は2005年、ニューヨークで作者のブイが出産する場面から始まる。母親となった彼女の現在の体験と、ベトナムで育った両親の幼少期からの人生の断片が交差しながら物語は進み、一家がベトナムからアメリカに脱出する過程も描かれる。その家族史は5世代にわたり、第二次世界大戦や第一次インドシナ戦争、ベトナム戦争といったベトナム近現代史の苛烈な時代のうねりが家族の歩みに重なる。本作は作者にとって、初めてのグラフィックノベル作品となった。大学院でのオーラル・ヒストリーの研究で両親の人生と向き合ったことを機に、家族の記憶を語る術としてマンガの描き方を一から学んだという。黒いインクの線画に加えて、朱色の水彩が、時に血や炎として濃く強く、あるいは家を包む暖かな空気を表わす淡い滲みとなって、連綿とつづく親と子の物語を染める。

- 審査コメント(杉本)

- 本作は家族の記録として描かれているが、オーラル・ヒストリーと「記録」という言葉には収まらない、芸術性あふれる長編の作品となった。この物語は、作者の息子の誕生とともに成長し、完成までに10年間はかかった。トラウマが次世代に伝達されていく描写がとても繊細であり、かつ巧妙で、作品全体は淡い水彩画で描かれ、懐かしくも、またどこか哀しい雰囲気も漂わせている。昨今書店でよく見るようなドキュメンタリー・ジャーナリスティックな作品群において、今作が際立つのは、生を産むこと、そしてその小さい命を失ってしまうかもしれない恐怖という女性の視点である。「死」と「生」が常に隣り合わせで、子どもを産んだ時点から作者の人生は母の人生と重なっていくが、反復される要素は、互いの異なる視点によって物語を引き立てていくことになる。過去から家族に起きてきた出来事は、現在に霊的に響くように思える。多くの読者と共有したいと感じる。

© Shota Yamauchi、Photo: Keizo Kioku

© Shota Yamauchi、Photo: Keizo Kioku © 2021 Masaya Ishikawa + nomena + Hiroaki Nakaji.、Photo: 2021 Takako Iimoto.

© 2021 Masaya Ishikawa + nomena + Hiroaki Nakaji.、Photo: 2021 Takako Iimoto.

© Hana Josic、Kapelica Gallery Archive

© Hana Josic、Kapelica Gallery Archive © NHK

© NHK

© Google Project Guideline

© Google Project Guideline

© Yamamura Animation、Miyu Productions

© Yamamura Animation、Miyu Productions © 2021 MOVIZ、“Fortune Favors Lady Nikuko” Production Committee

© 2021 MOVIZ、“Fortune Favors Lady Nikuko” Production Committee

© Sonny Boy committee

© Sonny Boy committee © Aki Mochida、Shodensha FEEL comics

© Aki Mochida、Shodensha FEEL comics © Shun Umezawa

© Shun Umezawa © Inio Asano、Shogakukan

© Inio Asano、Shogakukan