第22回 文化庁メディア芸術祭

応募作品数:4384点(アート部門:2501点/エンターテインメント部門:547点/アニメーション部門:458点/マンガ部門:878点)

受賞作品数:32点(アート部門:8点/エンターテインメント部門:8点/アニメーション部門:8点/マンガ部門:8点)

主催:文化庁メディア芸術祭実行委員会

※ここでは、大賞・優秀賞をご紹介します

大賞

Pulses/Grains/Phase/Moiré

古舘 健

© Kouji Nishikawa

© Kouji Nishikawa

- 作品コメント(一部抜粋)

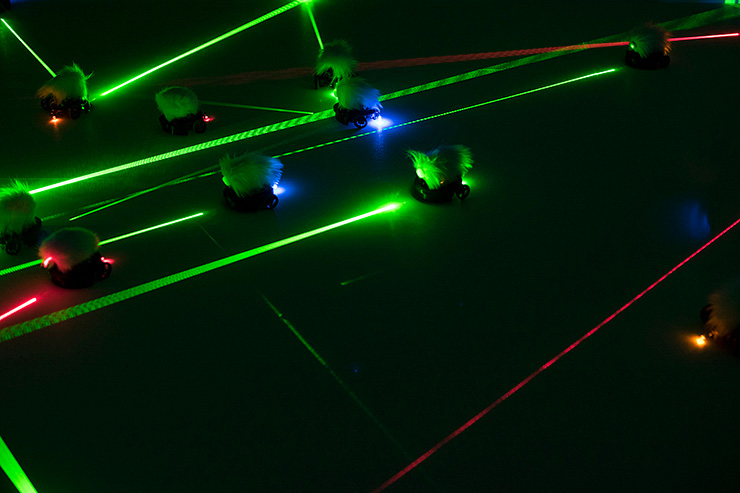

- 300台を越えるスピーカーとLEDライトを使用した、大規模なサウンドインスタレーション。2018年1月から3月にかけて開催された「AOMORIトリエンナーレ2017」のプログラムの一つとして、青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸で初めて発表された。コンピュータで制御される自作のジェネレーターに接続されたスピーカーがそれぞれ個別のパターンで音を発生する。また、各スピーカーに付随するLEDライトも、スピーカーの発音パターンに合わせて同じタイミングで明滅する。各個のスピーカーは一定の規則にしたがった単純なクリック音とLEDの発光しか行わないが、それらが鑑賞者を囲うように壁面一体に設置され、音と光が重層的に合わさることで、複雑なレイヤーが存在する新たな音響環境を形成する。

…

- 審査コメント(池上高志)(一部抜粋)

- 大量のスピーカーとLEDを壁一面に碁盤の目のように配置し、絶え間なく明滅する光のパターンとスイッチのような機械的サウンドが持続的に同期し、漆黒の巨大な空間を充満させている。現在は詳細で大量なデータがつくり出す過剰性に世界が翻弄されている時代である。その人の知覚を超える過剰性が2010年以降のデジタル世界を象徴するものとすれば、本作品はそれをアナログ的に現実世界に再構築した作品とみなすことができる。作者は大量のミニ・スピーカーとLEDを地道に配線しマイコンで制御することで、この巨大なシステムに生命性をインストールした。ぶっきらぼうに生成される音と光の空間は、周期的なパターンとアナログ的なゆらぎによって自己組織化し、あたかもひとつの有機的な建築物の中にいるような体験をすることができる。

…

優秀賞

大賞

チコちゃんに叱られる!

「チコちゃんに叱られる!」制作チーム

© NHK(Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

© NHK(Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

- 作品コメント(一部抜粋)

- 何でも知っている5歳の女の子という設定のキャラクター「チコちゃん」が、素朴な疑問を明らかにしていく番組。「お別れするとき、手を振るのはなぜ?」「乾杯のときのグラスをカチン、なぜするの?」といった日常のなかで生まれる疑問を、スタジオでお笑い芸人の岡村隆史やゲストに投げかけながら、専門家のインタビュー映像によって回答していく。チコちゃんの着ぐるみは複数台のカメラで撮影されたうえで、放映時に頭部を3DCGのモデルに置き換える処理が行われている。置き換えられる頭部パーツは着ぐるみの頭部を精緻に3Dスキャンしたものであり、本当に着ぐるみの顔のパーツが動いているかのような表現を、目や口の形を自在に変えることで実現している。

…

- 審査コメント(遠藤雅伸)(一部抜粋)

- 好奇心旺盛で何でも知っている5歳の女の子、東京・白金在住なのに時々関西弁になるチコちゃんが、何気ない疑問を投げかけるNHKのバラエティ番組。クイズ形式だが正解を競うのではなく、諸説あるなかから最初はポカーンだが説明を聞けばフーンと納得できる話題を提供する。テレビという媒体でも、こんなつくり方で新しいエンターテインメントを表現できるという、荒唐無稽だが日本人の感性にマッチした挑戦的作品である。その中核となるのが、2.5頭身の着ぐるみ頭部を3DCGで置き換えたキャラクターで、昭和なおかっぱ頭とレトロ感のあるセットは、CG合成であることを意識させない。しかし決め台詞の「ボーっと生きてんじゃねーよ!」で見せる異形への変化が、日本でしか生まれないだろう強いアクセントになっている。

…

優秀賞

歌舞伎町 探偵セブン

「歌舞伎町 探偵セブン」制作チーム(代表:加藤隆生、西澤 匠、平井真貴、堀田 延、岩元辰郎)

© SCRAP

© SCRAP

- 作品コメント

- 新宿・歌舞伎町の町全体を使った体験型ゲームイベント。セブン探偵事務所の7人目の探偵になるため、元ヤクザ、不敗のギャンブラー、金庫破りなど曲者揃いの探偵たちとともに、事件の解決を目指す。プレイヤーは受付で指示の書かれたゲームキットをもらったあと、実際の歌舞伎町の店舗に訪問して登場人物役のキャストに聞き込みをしたり、事件解決の糸口になるアイテムをもらったりしながら、謎を推理していく。加えて、動画の視聴やSNSアプリ「LINE」での登場人物とのやりとりなど、デジタルツールも駆使していく。事件は計六つで、すべての事件をクリアすると“最後の事件”をプレイすることができる。数々のリアル脱出ゲームを手掛けるSCRAPが積み重ねてきたリアルライブゲームの深化に加え、新宿の町の文脈の変化を捉えた展開も、プレイヤーが本物の探偵になったかのような気分にさせるのに一役買っている。

- 審査コメント(川田十夢)(一部抜粋)

- 探偵という職業をモチーフにした小説、映画、ゲームは膨大に存在する。この作品がほかと大きく異なるのは、自分自身が登場人物として物語に介入できる点である。歌舞伎町に実在するバッティングセンターやスナックなどを舞台装置として機能させる大胆な設定、それを具体化するうえでの細やかな演出が秀逸。作品として評価に値すると感じた。この新しい遊びのプレイ感覚は、読書とも観劇とも、ゲームともリアル脱出ゲームとも異なる。今後の展開次第では、さまざまな職業に内在する個人的な体験を、実在する町やシチュエーションとともに物語として提供していけることになる。カジュアルな職業体験ができる装置の代表としてカラオケがある。この遊びを水平展開していけば、やがて探偵以外の職業にも光を当てることになる。

…

LINNÉ LENS

LINNÉ LENS制作チーム(代表:杉本謙一)

- 作品コメント(一部抜粋)

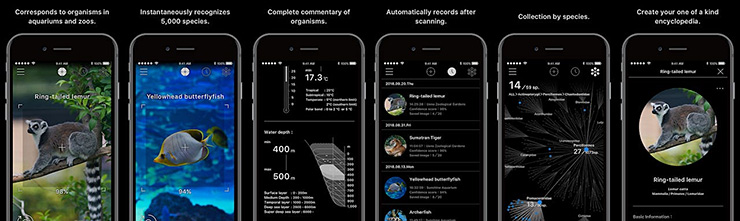

- スマートフォンをかざすだけで、約1万種の生き物の名前が瞬時にわかるAI図鑑アプリで、近代分類学の父、カール・フォン・リンネの名前にちなんで名付けられた。スマートフォンのカメラをかざすと生き物の名前が瞬時に表示され、生き物のイメージをタップすると、イラスト入りの解説が表示される。スキャンが成功したときの認識精度は平均90%前後で、対象となる生き物が動いている場合や複数の種類が写り込んでいる場合にも、瞬時にそれぞれの生物名が表示される。日本の水族館と動物園の生き物の9割に対応しており、系統樹から見つけた生き物たちのつながりを閲覧したり、ユーザーが撮影した写真と解説を合わせて世界にひとつだけの図鑑をつくることもできる。また、画像認識はスマートフォン上でリアルタイムに処理されるため、海中や山奥といった携帯電波の届かない状況でも利用可能。

…

- 審査コメント(川田)

- 人工知能や画像認識といった最先端技術のことを忘れてエンターテインメントとして楽しめるほど、このアプリの性能は確かなものであった。世界初のAI図鑑という触れ込みも、まったく誇大ではない。むしろ、謙遜しているように感じる。現時点で、日本の水族館にいる9割の生物を認識し、その数は今後も増えていくという。実際に水族館で利用してみると、そのスムーズなトラッキングにも驚く。まるで、海洋学者の目をダウンロードしたかのような体験。専門家が積み上げてきた経験、そして養ってきた眼が2秒で手に入る。やがて料理人の舌や音楽家の耳、そして彫刻家の指先に至るまでダウンロードできるようになるだろう。まさに次の時代のエンターテインメントの幕開けを感じる。かざすたびに、図鑑が完成してゆくユーザー体験も、よく考えられている。やがて教養と娯楽の架け橋になるであろう、重要な作品である。

Perfume×Technology presents “Reframe”

Perfume+Reframe制作チーム(代表:MIKIKO)、真鍋大度、石橋 素

© Amuse, Inc.、UNIVERSAL MUSIC LLC、Nippon Hoso Kyokai(NHK)、NHK Enterprises, Inc.、ELEVENPLAY、Rhizomatiks

© Amuse, Inc.、UNIVERSAL MUSIC LLC、Nippon Hoso Kyokai(NHK)、NHK Enterprises, Inc.、ELEVENPLAY、Rhizomatiks

- 作品コメント(一部抜粋)

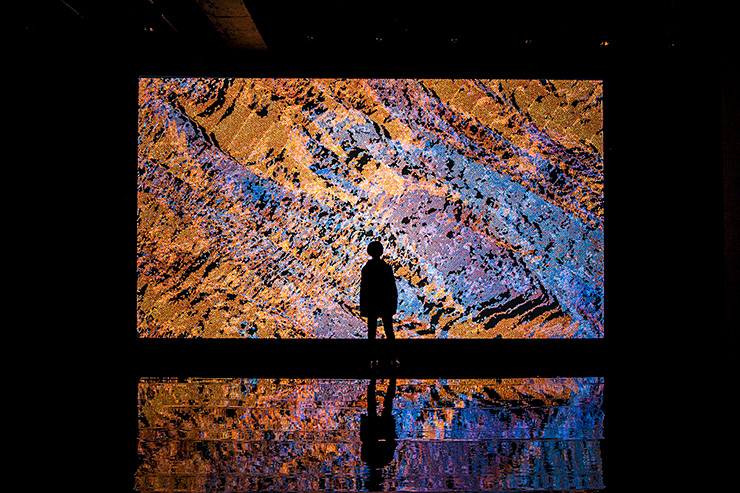

- 真鍋大度と石橋 素らの制作チームが、インタラクションデザイン、技術開発、映像制作を担当した、テクノポップグループPerfumeのライブ公演。タイトルの「Reframe」が示すように、本公演はこれまで技術の進歩とともにアップデートを続けてきたパフォーマンスを再構築することがテーマとなっている。メンバーの影の大きさや形をさまざまに変化させて演出した「FUSION」、ファンが撮影した写真をデータ解析してミュージックビデオとマッチングさせた「願い」、ドローンとAR(拡張現実)技術によってステージ上で複雑な奥行きを持つ映像演出を実現した「無限未来」など、Perfumeのこれまでの活動で培った身体表現、記憶、技術を結集しつつ、新たな表現へと繋げている。

…

- 審査コメント(佐藤直樹)(一部抜粋)

- さまざまな価値軸が錯綜するエンターテインメント部門では、審査委員ごとに評価が大きく分かれる場合が多い。そんななかにあって、2018年を象徴するメディア芸術として、この作品に対する評価は安定していた。「Reframe(再構築)」のタイトルどおり、デビュー時からのPerfumeイメージを総動員しつつ、それ自体の「現在性」を見事に成立させていた。永遠を希求するアートと比してエンターテインメントは古くなることを厭わず新しさを追求するが、その関係はサイエンスとテクノロジーの対比にも重なる。この舞台は非常に明解に、エンターテインメントとテクノロジーの先端部分を直結してみせた。その手法の見事さの一方で、舞台芸術の設定としては既存の枠組みをしっかり踏襲していたが、この作品にとってその点はむしろ重要な要素であると思えた。

…

- 作品コメント(一部抜粋)

- BGMや音声に合わせて15秒の動画を撮影・編集し、共有できるビデオソーシャルプラットフォーム。動画の撮影から、編集、投稿までがひとつのアプリケーション内で完結できる。さまざまなBGMに加えて、「お笑い系」音声等が実装され、ユーザーはそれぞれの音声に合わせ、ユーザーの身ひとつで見栄えのする動画が簡単に投稿できる工夫がされている。その手軽さから10代を中心に人気が広がり、TikToker(ティックトッカー)と呼ばれるインフルエンサーも出現している。また、一般ユーザー以外にも、著名人やアーティストの公式アカウント、企業とのコラボ企画が多数ある。音楽に合わせてダンスをする、リップシンク(口パク)をするといった人気の動画を模倣する投稿が現在の主流となっており、ユーザーはエフェクトやカメラワークでオリジナリティを出す。

…

- 審査コメント(齋藤精一)(一部抜粋)

- ブログなどの文字と写真によるメディアは世界に浸透するまで数カ月かかる時代から、TwitterやFacebookでの情報は24時間以内に世界に浸透する時代へと進化した数年前。Instagramの登場によってそれはひとつの様式となり、「インスタ映え」という言葉までできた。動画メディアはあまり浸透しないと業界で言われてきたものの、「TikTok」の出現はソーシャルネットワークの多様性の時代を象徴し、ユーザーが選べる時代を確実につくった。動画の編集は簡単ではないが、考え抜かれたインターフェイスを通してさまざまな文化、言語圏に広がるユーザーそれぞれが、それぞれの価値観をもとにエンタメ性・独自性・創造性をもって表現できるツール=道具となったことは大きな進歩だと思う。

…

大賞

La Chute

Boris LABBÉ(フランス)

© Sacrebleu Productions

© Sacrebleu Productions

- 作品コメント(一部抜粋)

- ダンテ・アリギエーリの「神曲地獄篇」に着想を得た短編アニメーション。墨汁と水彩絵具による約3500枚の絵をデジタル編集し、そこに弦楽奏の断片的な響きと電子音によるオリジナルの音楽が重ねられる。シーンは前半の地上と天上、そして後半の地獄界とに大きく分かれる。種のようなものがあり、そこから根が伸びることで形づくられる地上では、植物と人間が互いの姿に変容しながら命が循環している。その上空では、鳥のようでもあり人のようでもある姿をした天の住人が渦を描いて舞っている。墨絵の白と黒を反転させることで独特の暗さを持つ画面のなか、植物、人、天の住人の中心部では鮮やかな色が躍動し、生命力が表現される。やがて地上には、楽器のような道具や建物が現れる。中盤、天の住人が舞い降りて地上の住人と交わると巨人が誕生した。

…

- 審査コメント(森野和馬)(一部抜粋)

- 究極の眺める作品であり、感じる作品である。重く、暗く、淡々と描かれる世界は平静を保ちながら見ることを拒むかのようで胸が騒ぐような感情を常に抱かせる。執拗に続く反復表現、動きあるパーツたちはパズルを組み合わせるかのごとくさまざまな空間に配置され、浮遊するような視点をもって全貌を見ることができる。全篇に流れるサウンドは映像と同様にミニマムかつシンプルな組み合わせで独特の世界を生み出すことに成功し、映像と混じりあうことで妖しい世界をさらに助長させている。作者の類まれなるセンスを感じる表現は、誰もが到達できるレベルではなく、観念せざるを得ないような境地を抱かせ、アート作品としての力強さと存在感を感じる。個々の小さな個性が集まり集合体の個性を生み出すさまは、現実の人のあり方をも連想させる。

…

優秀賞

大賞

© boichi、Kodansha 2019

© boichi、Kodansha 2019

- 作品コメント(一部抜粋)

- 作品の舞台となるのは、あらゆる犯罪が流れ込む大都市となった西暦2048年の東京。そこでは限りなく人間に近い外見を持つ超高性能なAIを搭載したロボットたちにより、夜な夜な殺人が繰り返されていた。そんなロボットたちと敵対する主人公が、人間社会に溶け込むプロトタイプのロボット、オリジンである。オリジンは田中 仁の名で世界企業AEEに入社し、自己のバージョンアップを繰り返しながら、科学者「父さん」につくられた兄弟ロボットたちと戦っている。オリジンは感情を持たずAIのプログラムに従って行動するが、彼の前に立ちはだかるロボットたちのリーダーには感情が芽生えており、オリジンが理解できない復讐心により襲いかかってくる。生き残るために合理的な判断を続けるオリジンは、一方でいつか自分にも感情というものが生まれることを期待している。

…

- 審査コメント(白井弓子)(一部抜粋)

- まず絵に圧倒される。まつげの1本1本、ひそめた眉のわずかな陰影も見逃すまいとする精緻極まるキャラクターの作画。これらが可能にするのは、記号によらない複雑な感情の表現だ。あるいは、感情の「無さ」の表現(それはこの作品には必要不可欠なものだ)。また、かつての名作短編「HOTEL」で見せたSFとしてのつくり込みも健在である。30年後という難しい時代設定を豊富な知識とイマジネーションでリアルに描き出す、その力量に舌を巻く。一方で生活感あふれるパートや、激しいバトル描写と主人公に感情が無いこととの対比がもたらす何とも言えないユーモアもこの作品の特筆すべき点で、審査委員を沸かせた。凄惨なバトルシーンや女性の描き方など読者を選ぶ面もある。

…

優秀賞

© Kouji Nishikawa

© Kouji Nishikawa © Hideo Iwasaki

© Hideo Iwasaki

© Rhizomatiks、ELEVENPLAY

© Rhizomatiks、ELEVENPLAY © 2018 So Kanno

© 2018 So Kanno © NHK(Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

© NHK(Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved. © SCRAP

© SCRAP

© Amuse, Inc.、UNIVERSAL MUSIC LLC、Nippon Hoso Kyokai(NHK)、NHK Enterprises, Inc.、ELEVENPLAY、Rhizomatiks

© Amuse, Inc.、UNIVERSAL MUSIC LLC、Nippon Hoso Kyokai(NHK)、NHK Enterprises, Inc.、ELEVENPLAY、Rhizomatiks

© Sacrebleu Productions

© Sacrebleu Productions © Les Films Sauvage

© Les Films Sauvage © 2018 BONES、Shinji HIGUCHI、Mari OKADA、DRAGON PILOT

© 2018 BONES、Shinji HIGUCHI、Mari OKADA、DRAGON PILOT © 2018 Tomihiko Morimi、KADOKAWA、Penguin Highway Production Committee

© 2018 Tomihiko Morimi、KADOKAWA、Penguin Highway Production Committee © Hiroko Reijo、Asami、KODANSHA、WAKAOKAMI Project

© Hiroko Reijo、Asami、KODANSHA、WAKAOKAMI Project © boichi、Kodansha 2019

© boichi、Kodansha 2019 © Satoshi Miyagawa Kei Ito、Shinchosha

© Satoshi Miyagawa Kei Ito、Shinchosha © Misato Konari(AKITAHSOTEN) 2016

© Misato Konari(AKITAHSOTEN) 2016 © Sakura Sawa

© Sakura Sawa © Saito Nazuna

© Saito Nazuna