第16回 修成建築設計競技・修成インテリアスケッチコンテスト《高校生限定》

主催:修成建設専門学校

応募作品数:139点(修成建築設計競技)

受賞作品数:9点(修成建築設計競技:5点/修成インテリアスケッチコンテスト:4点)(佳作・参加賞を除く)

※ここでは、上位7点をご紹介します

修成建築設計競技

最優秀賞

- 審査コメント

- 流れる風を感じ、優しい光に包まれ家族と時を過ごす。この一文通り家族の暮らしを包み込むようなおいしい食事を味わうキッチンを中心に、行き止まりのない物理的精神的な風通しと季節による光の取り入れ方に変化を持たせるなど、循環型で柔軟な平面・断面の計画である。家を彩り、光を必要とする植栽に配慮した屋根形状を持つ立面計画、テラスから手に触れる位置にあるその植栽が、一日のうちで最も長い時間を過ごすリビングやダイニングに視覚的な安らぎと風の音、木の香りをもって家族に五感の刺激を還元する。月日の経過とともに変化する暮らしを想定した発想が、住まいという器にふさわしく取り入れられた作品である。(見邨佳朗)

優秀賞

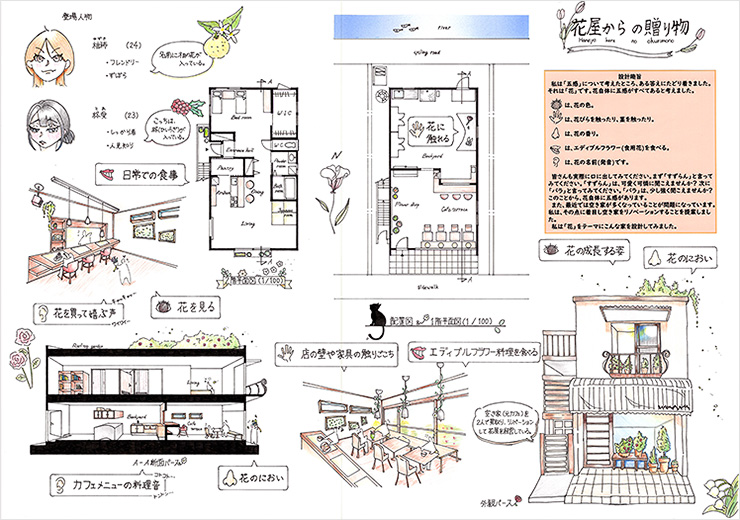

花屋からの贈り物

丸山 春(兵庫県立龍野北高等学校)

- 審査コメント

- 自分の世界に引き込むということも、建築にとって大事な要素だと私は思う。この作品は「花」という、作者が設定したテーマに私たちを引き込んでくれる。花自体の発音が感覚に働きかけるとする設計趣旨。鮮やかでいて全体の調和がとれた花壇のような色味。図面に描きこまれた吹き出しは、そこで行われる行為の雰囲気を語りかけてくる。まさに五感を刺激するプレゼンテーションだ。これからも、さらに自分の信じる新しい世界を、人々を共感させて実現してもらいたい。(倉方俊輔)

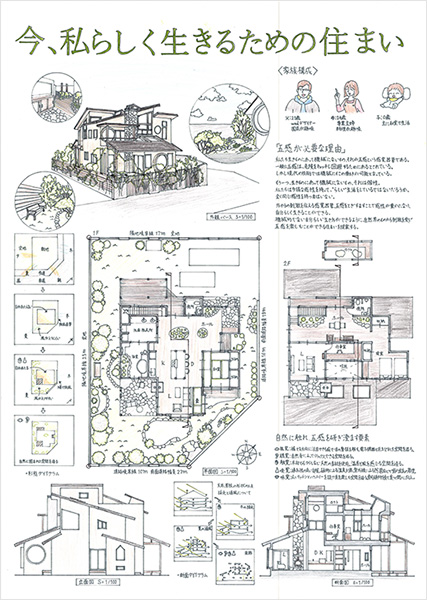

今、私らしく生きるための住まい

八木善行(静岡県立島田工業高等学校)

- 審査コメント

- 住まいに必要な暮らしのまとまりと、五感に訴える変化とをどのように両立させるか。その問題を丁寧に解いていったことが分かる作品である。平面の構成が良い。さらに特筆すべきは考えられた断面構成だ。採光や通風といった変化をもたらし、感覚を刺激する要素がいかに流れるのかを見据えている。建築という、人間と関わる立体物に可能な事柄を捉えている。プレゼンテーションの隅々にまで、感覚は研ぎ澄まされている。(倉方)

修成インテリアスケッチコンテスト

金賞

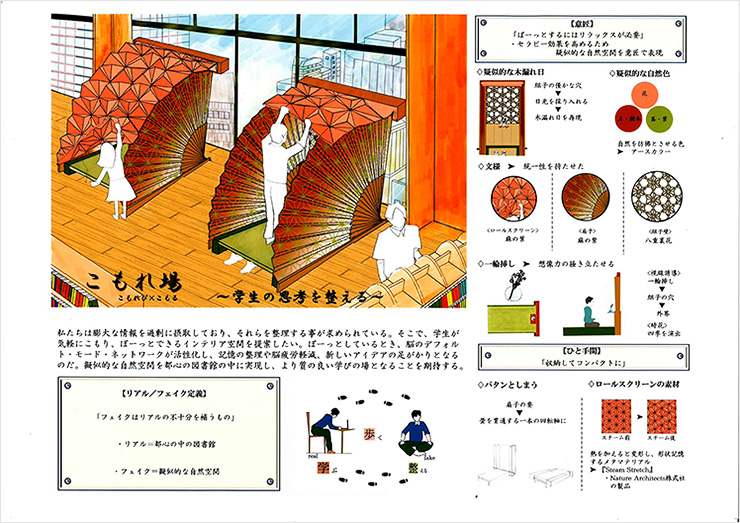

こもれ場 ~学生の思考を整える~

中川澄海(東京科学大学附属科学技術高等学校)

- 審査コメント(一部抜粋)

- 「リアル/フェイク」についての素直な考察と、一枚の提案書に必要な情報を最も的確に表現できている。建築という行為は今のところリアルなモノの世界であり、そのための発想や設計・表現技術を競うこのコンテストの主旨をふまえ、今年度の金賞としました。おめでとうございます。

総評でも述べたが今回は解釈を個々の応募者に委ねるテーマ設定とした。そのことによってより振れ幅が大きく、多様な価値の可能性が得られるのではないかという意図によるものだ。全応募作を通して見れば中川さんの提案はオーソドックスに「フェイク=疑似リアル」として自然の状態を再現するためのアイデアを、いかに「リアル=現実の場」に実現するかという考察となっている。これを基にした「フェイクはリアルの不十分を補うもの」という定義と、思考を整えるためのシェルターという用途、実現するための意匠の設計、といった線形の論理展開が明確である。(鍵谷啓太)

…

銀賞

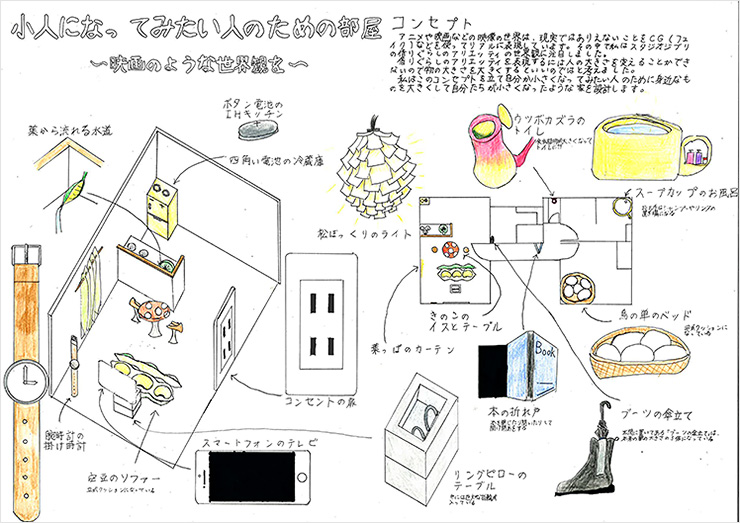

小人になってみたい人のための部屋

東 実空(熊本県立球磨工業高校)

- 審査コメント

- とても楽しく夢のある作品です。身近に慣れ親しんだモノのスケールを変えて家具や什器とすることにより、本当に自分が小さくなったかのような、まさに「借りぐらしのアリエッティ」の世界観を体験できそうです。それぞれの家具に対応するモノの選定やデザインも楽しく、スケール感にも無理がなく、平面プランや細部までしっかり考えられています。(西濵浩次)

銀賞、特別賞(JCD Kansai賞)

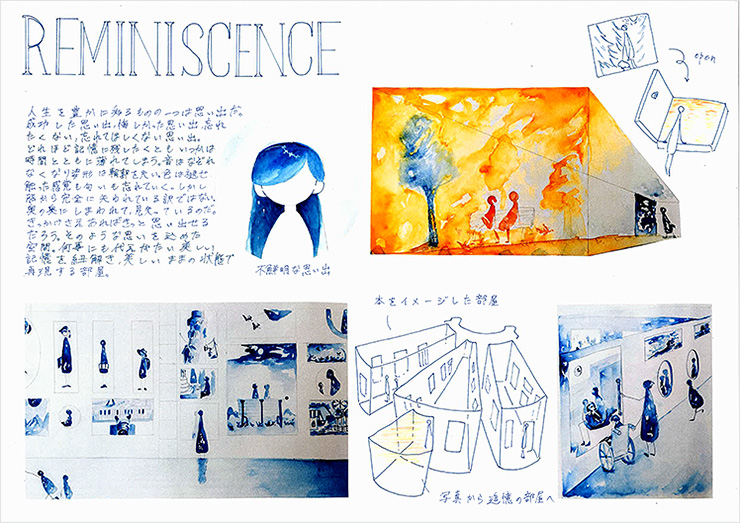

REMINISCENCE

西田あいり(大阪府立工芸高等学校)

- 審査コメント

- 曖昧な記憶、想い出をたどる興味深い空間となっています。時間の経過とともに不鮮明になる記憶を写真や映像として展示し、本のように記憶のレイヤーを重ねる空間となっている。ページの表層だけでなく、ページの中に空間を設けることにより、深層の記憶と現実とを重ねあわせる。壁に掛けられた写真は記憶であり、次の想い出につながる出入り口や窓にもなっている。藍色とオレンジ色による表現もとても素敵です。(西濵)

雨音に包まれるカフェ

岡 優月(大阪府立工芸高等学校)

- 審査コメント

- 今回の課題の「リアルとフェイク」ですが、深堀すれば極論として我々の身の回りのものは全てがコントロールされたフェイクという結論に至ってしまいそうな気がします。本作品は良い意味でそんな深堀はせずに、学生らしいシンプルで素直な視点で課題に取り組んでおり、作者の感性や優しい人柄を感じさせられる秀作になっています。また、スタッフのウェアへの配慮も評価できる点ではありますが、メニューやサービスも含めたトータルコーディネイトを徹底すれば、より完成度の高い作品になったかと思われます。(中村裕輔)