第1回 瀬戸内国際建築デザイン実施コンペ 2025

主催:ハレルヤプレミアムプラットフォーム本部(株式会社ヤマホン内)

応募作品数:244点(フリーランス部門:69点/学生部門:175点)

受賞作品数:10点(フリーランス部門:5点/学生部門:5点)

※作品コメントの全文は、公式ホームページをご覧ください

フリーランス部門

最優秀賞

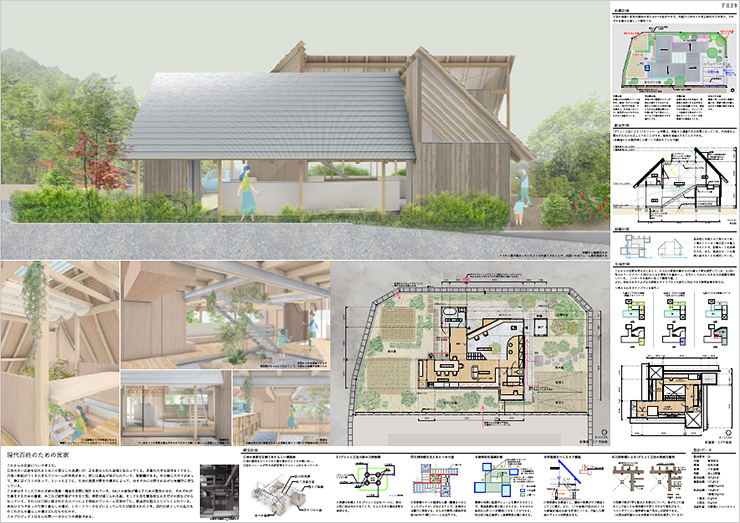

現代百姓のための民家

板谷優志(板谷優志建築設計事務所)

- 作品コメント

- これからの民家について考えた。

日本の古い民家を訪れると先人の暮らしの息遣いが、足を踏み入れた途端に伝わってくる。

茅葺の大きな屋根をくぐると、力強い軸組がつくる大きなワンルーム的空間があり、壁には農具が掛けられていて、脱穀機がある。

その横にカマドがあって、奥にはイロリがあって、といったように、生活の風景が家具や建具によって、ゆるやかに分節されながら有機的に連なっている。

この家はそうした日本の民家の風景・構造を念頭に設計されている。

4-5人の家族が暮らすための諸室のほか、それぞれが仕事をするための書斎、木工など軽作業ができる土間、季節が感じられる庭、そして生活を最低限支えるだけの畑などからなっていて、それらは卍型に組まれた大スパンによる無柱のワンルーム空間の下に、家具的な設えとしてつくられている。

本来一つであった仕事と暮らしの場が、リモートワークなどによってふたたび統合されたとき、現代百姓としての私たちのこれからの暮らしの場はどんなものなのか。

このプロジェクトはそんな問いへの一つの提案である。

優秀賞

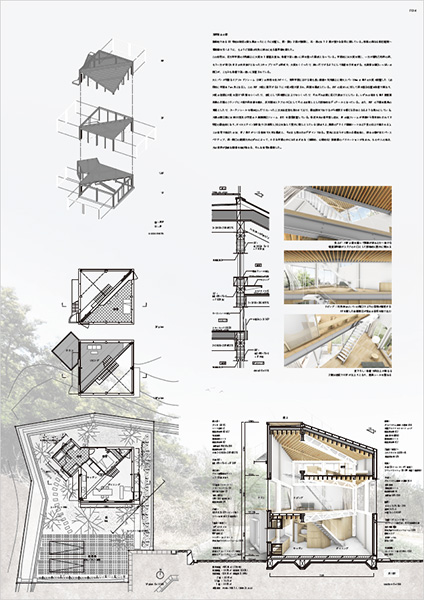

- 作品コメント(一部抜粋)

- 計画地である22号地は街区の最も奥まったところに位置し、南・東の2面が隣家に、北・西のもう2面が豊かな自然に面している。

性格の異なる周辺環境へ補助線を引くように、ちょうど区画の対角に斜めに走る基準線を据えた。

この住宅は、正方形平面の対角線上に大梁を3層積み重ね、各層で互い違いに床を張った構成となっている。

平面的には大梁を境に、一方が直角三角形の床、もう一方が同じ大きさの吹き抜けとなったスキップフロアの形式で、大梁をくぐったり、跨いだりするようにして各層を行き来する。

外周部は間口いっぱいの開口が、こちらも各層で互い違いに配置されている。

大スパンが可能なJブリッドフレーム(JBF)の特性を生かすべく、矩形平面における最も長い距離=対角線上に最大スパン10mのJBFの大梁を配置した(必然的に平面は7m角となる)。

このJBF大梁に直交するように小梁が架け渡され、床面を構成している。

JBFの梁せいに対して床を張る位置は各層で異なり、大梁の側面に小梁を架けて床懐をつくったり、逆梁として床端部に立上りをつくったり、それぞれ必要に応じた納まりとしている。

…

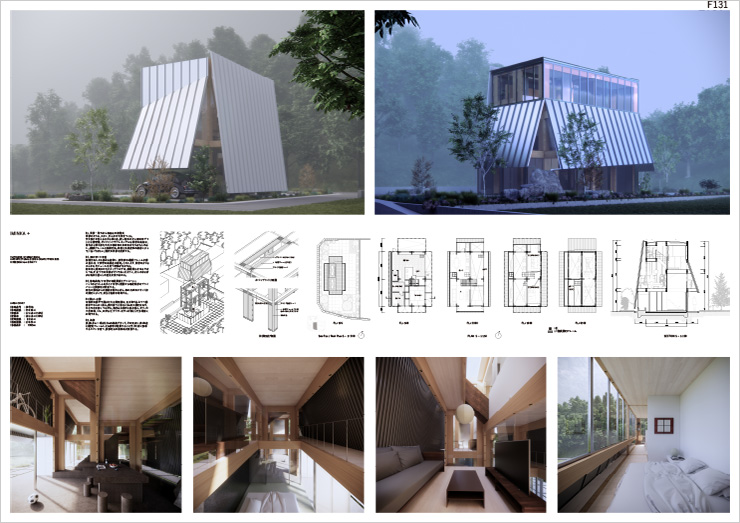

審査員特別賞 手塚賞

- 作品コメント(一部抜粋)

- 1. 民家 ─ 重力から自由な木造形式

民家のような、大きく、ひらかれた家をつくる。

吹き抜けを支える大きな梁と柱。使い勝手のよい田の字プランと土間空間。

ダイナミックでフレキシブルな民家の構法は、重力から解き放たれた木造住宅の未来のかたちかもしれない。

J耐震フレームと軸組工法。伝統と先端技術の融合によって、「古くて新しい」現代の民家を提案する。

2. 田の字×十字柱

軸組工法による細かな柱割に、袖壁状のJ耐震フレームを組み合わせ、十字型の構造柱を構成。

これにより、民家のような大らかなモジュールを持つ空間が生まれる。

田の字に編成されたスキップフロアは、部屋同士をゆるやかにつなぎ、かつての民家がそうであったように、住人のさまざまな活動と暮らしの変化を受け止める。

3. 敷地条件/十字型の勾配屋根とプライバシー

ハットのようにふわりと十字型に展開する勾配屋根はプライバシーと開放性を両立する。

四方の隣地からの視線を遮りながら、斜め方向のスリット状の開口によって、採光と眺望を確保する。

…

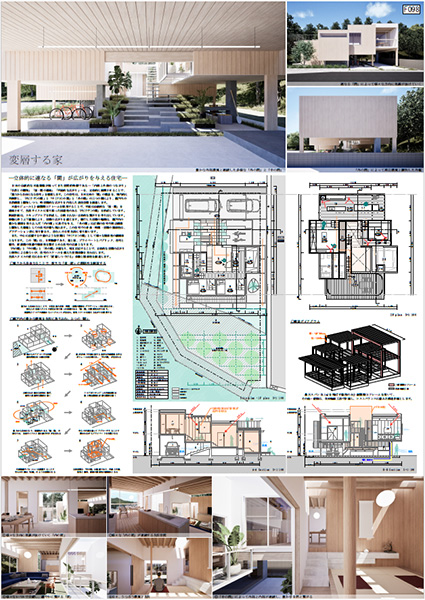

審査員特別賞

- 作品コメント(一部抜粋)

- ─ 立体的に連なる「間」が広がりを与える住宅 ─

日本の伝統的な木造建築が培ってきた空間的特徴である ─ 「内部と外部のつながり」「自然との調和」「室・間の連結」「平面的な広がり」 ─ を、立体的に展開させることで、「重力から自由になる住宅」を提案します。

この住宅は、日本古来の「間」の概念を、現代的に再解釈し、「内(ウチ)の間」と「中(ナカ)の間」と「外の間」の三つの間により、瀬戸内の自然環境と調和しつつ、時空間的な広がりを内包した居住空間を創造します。

木造モジュールとJ-耐震開口フレームを採用することで、平面は伝統的な「室・間」を連結させて、生活サイクルに寄り添った回遊性のある「内(ウチ)の間」を形成しています。

断面計画は、スキップフロアを形成し、分断されない立体的な繋がりを作り出しています。

移動に伴う上下運動により、空間の広がりを感じます。

雁行した空間の輪郭は、瀬戸内の豊かな環境を取り込んだ「内の間」に奥行を与え、「外の間」は近隣の住宅や周辺環境と調和した建築としての住宅が建ち現れます。

…

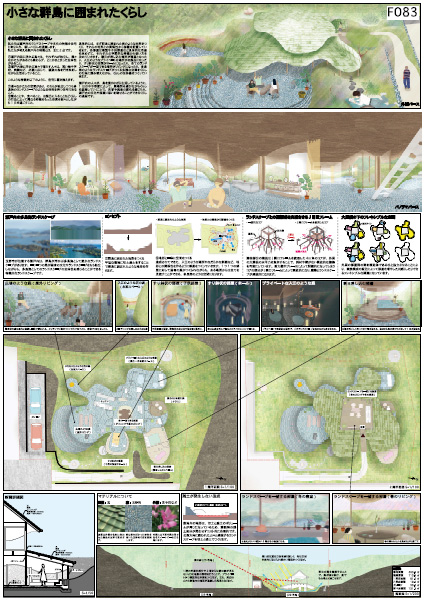

審査員特別賞、オーディエンス賞

小さい群島に 囲まれたくらし

小嶋広樹、山内海渡、藤川美空

- 作品コメント(一部抜粋)

- 私たちは瀬戸内のランドスケープや文化の特徴を住宅に取り入れ、新しいくらしを提案します。

私たちが考える瀬戸内の特徴とは、主に2点です。

1. 瀬戸内海に浮かぶ島々は、それぞれが独立し、様々なかたちがあるにも関わらず、どこかまとまった全体性があること。

2. 瀬戸内海に浮かぶ島々で暮らす人々は、買い物や学校、病院など、必要に応じて、複数の島を行き来をしながら生活をしていること。

このような特徴を以下のように、住宅に置き換えます。

1. 様々なかたちの空間があり、それらが独立しつつも多島海のランドスケープのような全体性を持つ住宅であること。

2. 寝ることや、食べること、お風呂に入ることなどくらしの行為によって異なる特徴をもった空間を転々としながら1日を過ごすこと。

具体的には、まず群島に囲まれた海のような地形をつくり、それらの地形との関係性から部屋を配置していきます。

各部屋は寝室や子供部屋など具体的な用途を定めずに、それぞれの空間的な特徴から使い方を決めていきます。

…

学生部門

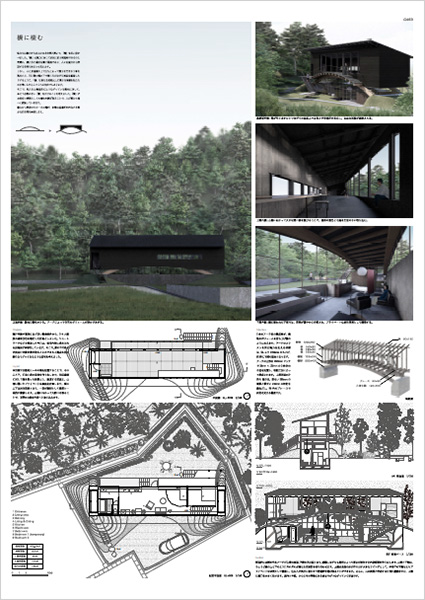

最優秀賞、オーディエンス賞

- 作品コメント

- 私たちは重力から自由になる空間と聞いて、「橋」を思い浮かべました。

「橋」は重力に対して必死に抗う構造物であるのと同時に、隔たれた場所を繋ぐ通路であり、人々を重力から解放する空間であるとも言えます。

しかし、ふと歩道橋の上で立ち止まって眼下を行きかう車を眺めたり、河川敷の橋の下で寝ころびながら映画を鑑賞したりするように、「橋」は単なる通路以上に豊かな体験を私たちの日常にもたらしてくれる存在でもあります。

そこで、私たちは物理的にはつながっている敷地に対して、あえて必要のない「橋」をかけることを考えました。

「橋」が本来持つ通路としての意味を剥ぎ取ることで、人が暮らす場へと変換していきます。

重力から解放された一本の橋が、多様な居場所を内包する豊かな住空間を実現します。

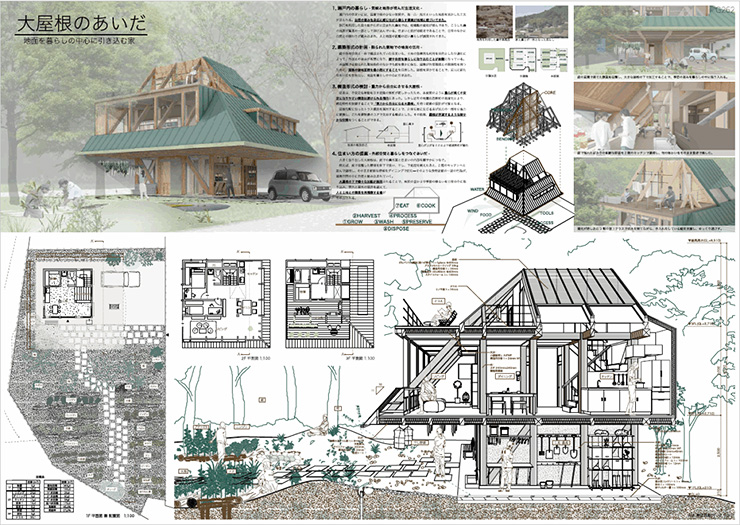

優秀賞

- 作品コメント(一部抜粋)

- ─ 地面を暮らしの中心に引き込む家 ─

1. 瀬戸内の暮らし ─ 気候と地形が育んだ生活文化 ─

瀬戸内の住まいには、温暖で雨の少ない気候や、海・山・段丘といった地形を活かした工夫が見られる。

自然の恵みを身近に感じながら暮らす環境が地域に根づいてきた。

斜面を利用した段々畑や石垣に囲まれた農地では、柑橘類の栽培が盛んであり、こうした農の風景が集落の一部として溶け込んでいる。

住まいと畑が地続きであることで、日常のなかに自然との関わりが組み込まれ、人と地面の距離の近い暮らしが展開されてきた。

2. 建築形式の計画 ─ 限られた敷地での地面の活用 ─

庭や外部空間と一体で構成されていた住まいも、土地の効率的な利用を目的とした分譲化によって、外部との接点が希薄になり、庭や自然を暮らしに取り込むことが困難になっている。

本提案では限られた敷地条件のなかでも庭を豊かに保ち、建築が外部環境との関係性を持つために、建築の接地面積を最小限にすることを目指した。屋根を浮かせることで、足元に新たなあいだを生み出し、地面を暮らしの中心に引き込む。

…

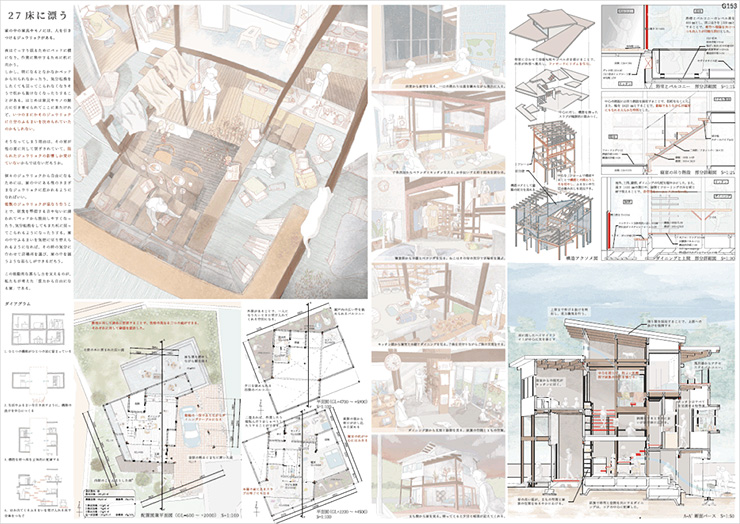

審査員特別賞

27床に漂う

山下将輝、大同康友、下川紗奈、長谷川昂大、月輪 尚、太田陸斗

- 作品コメント(一部抜粋)

- 家の中の家具やモノには、人を引きつけるジュウリョクがある。

夜はぐっすり眠るためにベッドに横になり、作業に集中するために机に向かう。

しかし、朝になるとなかなかベッドから出られなかったり、気分転換をしたくても戻ってこられなくなりそうで机から動けなくなったりすることがある。

はじめは家具やモノの魅力に引き寄せられてここに来たけれど、いつのまにかそのジュウリョクに自分のふるまいを決められていたのかもしれない。

そうなってしまう理由は、その室が他の室に対して閉ざされていて、限られたジュウリョクの影響しか受けていないからではないだろうか。

個々のジュウリョクから自由になるためには、家の中にある他のさまざまなジュウリョクに惹かれるようになればいい。

複数のジュウリョクが重なり合うことで、朝食を準備する音や匂いに誘われてベッドから脱出しやすくなったり、気分転換をしてもまた机に戻ってこられるようになったりする。

家の中でふるまいを気軽に切り替えられるようになれば、その時の気分に合わせて居場所を選び、家の中を漂うような暮らしができるだろう。

…

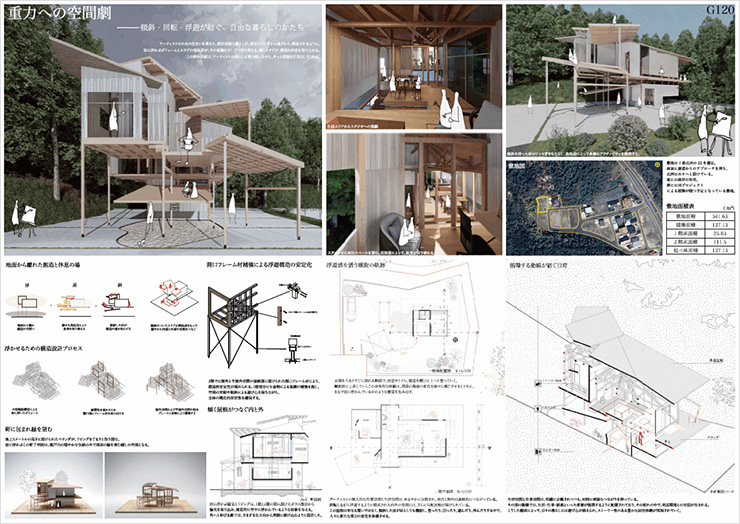

重力への空間劇

常 鴻程、菊野慧美、劉 旭暉、楊 志戈、境 理央

- 作品コメント

- ─ 傾斜・回転・浮遊が紡ぐ、自由な暮らしのかたち ─

アーティストのための住まいを考えた。

創作活動と暮らしが、都市のノイズから遠ざかり、解放されるように。

宙に浮かぶボリュームとスラブの高低差が、その意識を少しずつ切り替える。

傾くスラブが、創造も休息も受け止める。

この浮かぶ家は、アーティストの暮らしに寄り添いながら、そっと創造を引き出してくれる。

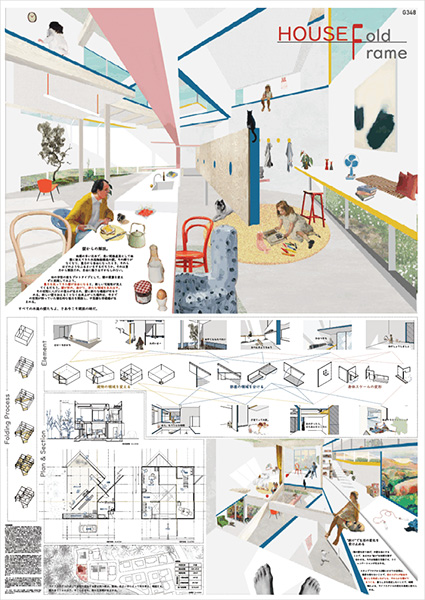

HOUSE Fold Frame

藤井 結、岩田 舞、金光 陸、榎並大空、姚 志怡

- 作品コメント

- ─ 壁からの解放。 ─

地震の多い日本で、長い間垂直面として地震に耐えてきた木造軸組構造の壁。

その縛りがなくなり、重力から自由になったとき、それらはどのようなふるまいをするだろうか。

それは重力から解放され、自由に動き出すかもしれない。

田の字型の家をプロトタイプとして、壁の質量を変えずに実践してみよう。

重力を担ってきた壁が自由になると、新しい可能性が見えてくるだろう。

壁が折れ、曲がり、新たな領域を生み出す。

その空間に人びとの営みが生まれ、壁に新たな機能が付与される。

新しい壁を加えることなく出来上がった場所は、今までの空間が持っていた潜在的な能力を開放し、不思議な浮遊感が生まれる。

すべての木造の壁たちよ、さあ今こそ開放の時だ。

公開最終審査会の様子