暮らしの「場」を彩る彫刻。学生限定の立体アートコンペ「AAC 2025」最終審査会レポート1 / 2 [PR]

「都心のマンションに、利便性だけでなく心の潤いを。」――そんな想いのもと、建設するすべてのマンションのエントランスホールにアートを設置しているマンションデベロッパー「アーバネットコーポレーション」。同社では毎年、新築マンションを対象に学生限定の立体アートコンペ「ART MEETS ARCHITECTURE COMPETITION(以下、AAC)」を開催している。

代表取締役会長兼CEOの服部信治さんは、同社設立後に「学生が卒業後も彫刻制作を続けるのは難しい」という現状を耳にし、若手アーティストの発掘・支援・育成を目的として、本コンペを2001年にスタート。最優秀賞作品は、実際にマンションのエントランスに恒久設置される。

25回目の開催を迎える今年は、AACの歴代受賞者の中から、現在プロとして活躍するアーティストたちの作品を紹介する特別展「AAC25周年記念展」が、渋谷ヒカリエ8階「8/COURT」「8/CUBE1, 2, 3」にて開催された(2025年10月17日〜26日)。本記事では、会期中に行われた「AAC2025」の最終審査会と授賞式の様子をレポートする。

AACの最終審査会は、当該マンションに実際に作品を仮置きしてプレゼンテーションを行うのが特徴だ。今回の作品設置場所は「アジールコート都立大学」(東京都目黒区)のエントランスホール。作品の条件は、幅1500×奥行500×高さ3000mmのスペースに収まり、台座置きは約100kg以下、壁付けは約30kg以下で展示可能なものとされた。

作品の展示場所となったエントランスホール

審査員は、木村絵理子さん(弘前れんが倉庫美術館 館長)、中谷ミチコさん(彫刻家)、小山登美夫さん(小山登美夫ギャラリー代表取締役社長)、服部信治会長の4名。一次審査会では、氏名・学校などのプロフィールを伏せたプレゼンシートのみの選考で、応募総数135作品の中から入賞3作品と入選10作品が選出された。

入賞し、最終審査に進んだのは劉宇凡さん(広島市立大学大学院 芸術学部 造形芸術専攻)、鈴木万佑子さん(富山ガラス造形研究所 研究科1年)、佐々木陸さん(東京藝術大学大学院 美術学部デザイン学科)の3作品。それぞれに制作補助金20万円が支給され、約4カ月間で制作が進んだ。

人々が交わり広がる。石と金属の彫刻-佐々木陸「alternative 02」

佐々木陸「alternative 02」素材:石材、金属

「中心から広がる」というコンセプトのもと、石と金属を組み合わせた立体作品「alternative 02」を制作した佐々木陸さん。本作には、「一人で食事し、ヘッドホンで耳を塞ぐ現代社会に違和感を感じ、内側から外側に広がるような世界であってほしい」という願いが込められている。人々が集い交わるエントランス空間で、自然と人工をつなぐ、ほかのマンションにはない作品を目指したという。

素材には、墓石や彫刻に用いられ、耐熱性に優れて加工もしやすい小松石を使用。石材店で「少子高齢化や墓じまいで石材の需要が低下している」と聞き、「これまで数十万年も残ってきた石だからこその魅力を伝えたい」と、新たな可能性を求めて作品化に踏み切ったそうだ。

彫刻が専門ではないという佐々木さんだが、審査員からの質問で、「1.8トンほどの石を校舎のスタジオに運び、石を割り、穴を開け、表面を磨く全工程を自ら行った」ことが明らかに。「石がどう割れるか狙うのは難しく、思い通りにはいかない。しかし割った後の流れを活かしながら、どこをどう削るか石を触りながら進める感覚がありました」と、話した。小松石の表面を剥ぎ、風化の時間が積層する錆の色を部分的に残した造形は、このような努力から生まれた。

さらに、通常はカメラの照明器具などに使われるステンレスパイプとアルミ製のジョイント部分を、緑色の蛍光塗料で塗装し、石と調和する「緑」の色合いに微妙な不自然さを残した。「建築やプロダクトに使われるビスやボルトなどネジの構造は通常隠れて見えませんが、人類の大発明なのでもったいないと思い、あえて表に出しています」と佐々木さんは語った。

本作は可変するシリーズとして、昨年の卒業制作に続く2作目となる。卒業制作後には、服のブランドとコラボし、服を掛ける家具として展示した。「今回は、石が浮いているかのように途中地点に石を配置できるかどうか、実験を重ねてチャレンジしました」と話し、さまざまなプロセスを経た力作となった。

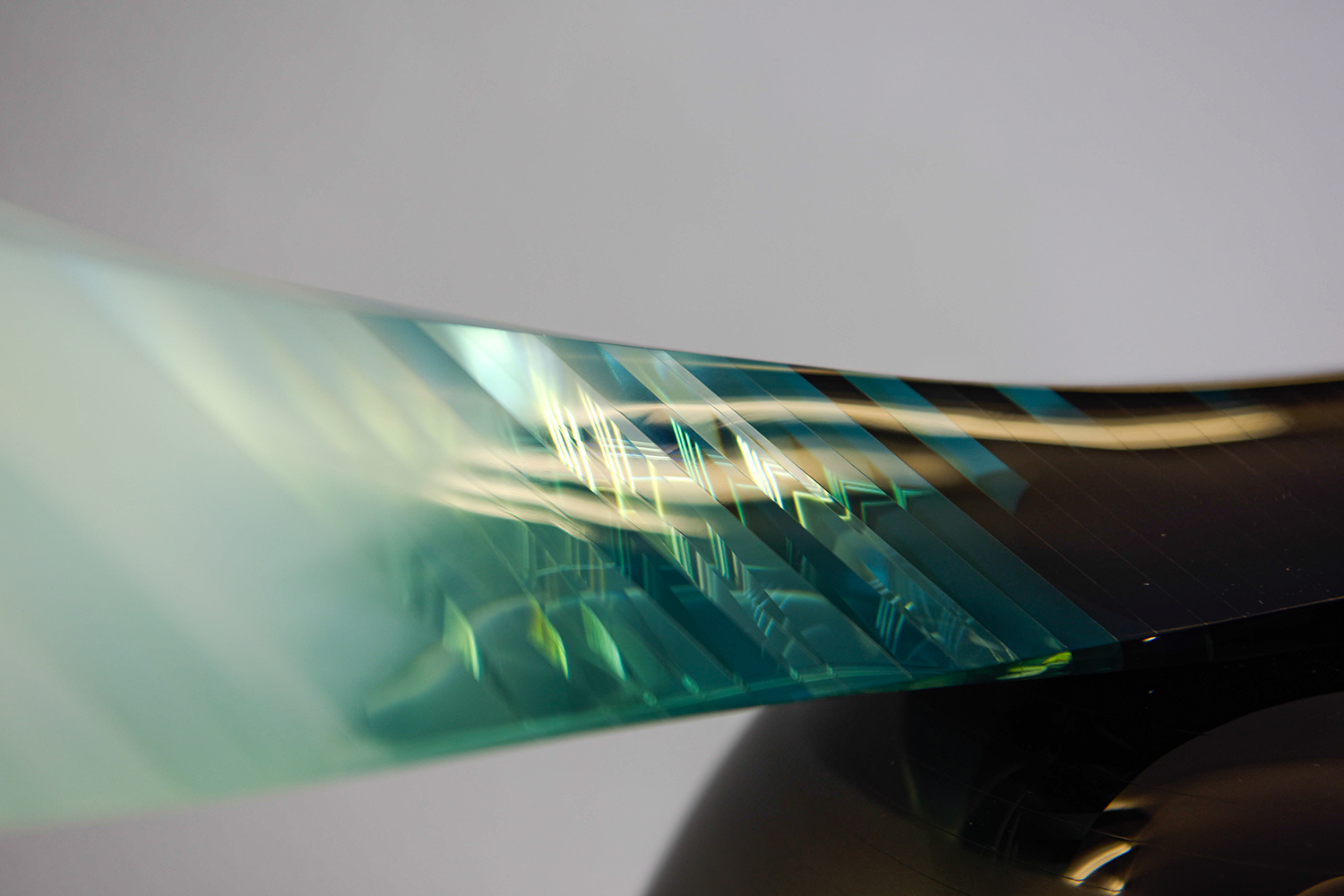

芽吹きや揺らぎを感じるガラス彫刻-鈴木万佑子さん「Sprouting glass moon」

鈴木万佑子「Sprouting glass moon」素材:ガラス

日々、ガラス制作に励む鈴木万佑子さん。今回はエントランスという「場」から発想し、一日の始まりに希望を、帰宅時にはふと心地よさを感じられるような、モノトーンのシャープな空間に彩りや柔らかさを加える作品とした。

タイトルについて鈴木さんは、「もととなった言葉は、草木が芽吹く4月の満月を意味しています。未来に向けて羽を広げ、風や自然の揺らぎを感じさせる若葉をデザインしました。人々を萌芽の風とともに送り出し、静かな月光で出迎えるイメージです」と、コメントした。

まずリズムを生み出すために3〜15mmのさまざまな厚みの板ガラスを切り出してから、一枚一枚接着とUV照射を繰り返して積層。直方体の塊から削ると重くなり廃棄量が増えるため、ある程度形に沿うよう箇所ごとに一枚の大きさを変えて切り出す。その際、隣の色のガラスを徐々に混ぜることでグラデーションになるよう並べている。

さらに、「磨き」により深みのある暗さ、「曇り」により光を溜め込んだような透明感を出し、程よい揺らぎのある階調に仕上げた。羽のパーツも同様の手法でグラデーションを作り出し、見る人が呼吸を整えるような落ち着きのある作品となった。

視点の移動にともなって、帯状の光の見え方が移り変わるのが特徴。審査員から、下から作品を照らしてはどうかという照明の提案もあった

審査員から素材や技法について質問されると、「色は、青みのあるフロートガラス、白板とも呼ばれる高透過ガラス、グレーの熱線吸収ガラス、青緑色の熱線反射ガラスなど、廃材も利用して一枚一枚異なる板ガラスを組み合わせている」「機械磨きの後、手磨きで調整している」などと鈴木さんは話した。

幸福と生命力を表す樹木と家。漆と木彫-劉宇凡「緑の詩」

劉宇凡「緑の詩」素材:漆、木、螺鈿

「慣れ親しんでいる植物や夜空に輝く星、雨のにおいなど、日常にありふれたものに趣きを感じます。暮らしの中で慣れ親しんだものにもよく見れば小さな美しさがあり、感性を研ぎ澄ますことで、同じ道を歩くたびに新しい旅になります。日常を見つめ直し、ありふれたものの美を見出し、幸せになることを願って作りました」と、制作の動機を語った劉さん。

樹木のパーツは割れにくい桐を選び、丸太を縦に2分割して十分乾燥させ、割れやすい芯の部分と皮の部分を取り除き、良質な部分だけを残して、樹木の形を彫り出した。

「木は夏と冬で成長速度が異なるため、硬いブラシで強くこすると、平らな木の表面に面白い凹凸感が生まれます。その凹凸を活かして、緑、青、紫など異なる色漆を何層にも塗り重ね、研ぎ出したり、模様をつけたりする『変わり塗り』という伝統装飾技法を施しました」と、話した。

細かい螺鈿(らでん)も加え、見る角度で輝いて見える

審査員から漆の強度について聞かれ、「漆は塗り重ねることで強度を増し、経年変化で少し明るくなっていくのでそれも楽しんでいただけると思います」と、劉さん。家と樹木を組み合わせた造形は、木の生命力を表している。

![コンテスト情報サイト[登竜門]](https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/compe/img/common/logo_trm.svg)